Fehler in modernen Energiesystemen erzeugen extreme Kurzschlussströme. Klassische Abschalteinrichtungen können neuartige Systeme mit Halbleiter-Wechselrichtern und hoher Leistungsdichte oft nicht mehr ausreichend schützen. Im Projekt „GreenGridGuard“ wurde ein neues halbleiterbasiertes Schutzkonzept entwickelt: Es erzwingt im Störfall in unter 1 ms einen dauerhaften Kurzschluss, schaltet den Wechselrichter sicher ab und verhindert Plasmaaustritte. Das verbessert Schutz und Netzanbindung. Das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS brachte dabei seine Kompetenzen zur Materialdiagnostik und Methodenentwicklung für neue Leistungselektroniklösungen ein.

Neue Lösungen für sichere IGBT/SiC-Wechselrichter

Wenn es in modernen Energiesystemen zu Fehlern bei der Stromverteilung kommt, entstehen hohe Kurzschlussströme, die große Energien an der Fehlerstelle erzeugen. Für solche Fälle sind Abschalteinrichtungen verbaut, die dafür sorgen, dass der Überstrom unterbrochen wird und Anlagen somit geschützt werden. Heute verfügbare Lösungen sind allerdings auf klassische Energieerzeugungsanlagen ausgelegt und benötigen eine Abschaltzeit von bis zu 100 ms.

Für den Bereich der regenerativen Energien ist dies zu lang. Dort werden oftmals Halbleiter-basierte Wechselrichter als Schnittstelle zum Netz genutzt. Besonders häufig kommen IGBT-Module zum Einsatz, die mehrere Chips in einem isolierten Gehäuse integrieren, um hohe Spannungen und Ströme effizient zu schalten. Die damit erreichbaren hohen Leistungsdichten bei kompakter Bauweise werden durch den zunehmenden Einsatz von Siliziumkarbid (SiC) als Material für Halbleiterbauelemente noch einmal erhöht. Dies führt dazu, dass einige Wechselrichter-Konfigurationen durch klassische Überstromeinrichtungen nicht mehr ausreichend geschützt sind. Maßgeblich betroffen von diesem Problem sind die Freilaufdioden-Chips von IGBT-Modulen, da diese den Stromfluss im Falle von unzulässigen Kurzschlussströmen nicht aktiv stoppen können. Das kann zu einer Explosion der Halbleitermodule führen, gefolgt von Plasmaaustritten, die zusätzliche Kurzschlüsse an weiteren Komponenten des Gesamtsystems auslösen können.

Um hier eine Lösung zu entwickeln, hat Infineon Bipolar, die Technische Universität Dresden und das Fraunhofer IMWS im gerade abgeschlossenen Projekt „GreenGridGuard“ zusammengearbeitet. „Wir haben das Materialverhalten und die Schutzwirkung neuartiger Halbleiter untersucht und zugleich Lösungen entwickelt, wie sich mit einer Kombination aus Leistungsschaltern und Halbleitern im Störfall sehr schnell und dauerhaft ein gezielter Kurzschluss erzeugen lässt. Dieser sorgt dafür, dass der Wechselrichter sich abschaltet – somit sind die weiteren Komponenten vor einem Überstrom geschützt“, sagt Carola Klute, die das Teilvorhaben „Materialdiagnostik und Zuverlässigkeitsanalyse“ am Fraunhofer IMWS geleitet hat, zu den Ergebnissen. „Das ist eine wichtige Grundlage für neue Leistungselektroniklösungen, die eine verbesserte Netzanbindung von regenerativen Energien ermöglichen.“

Der in weniger als 1 ms erzeugte Kurzschluss bleibt dabei während des Fehlerfalls dauerhaft bestehen („Short on fail“-Garantie). Zugleich wurden Lösungen gefunden, wie sich ein Gehäusebruch auch bei sehr hohen Belastungen verhindern lässt, sodass kein Plasma aus dem Wechselrichter austreten kann.

Schutzkonzept für erneuerbare Energien

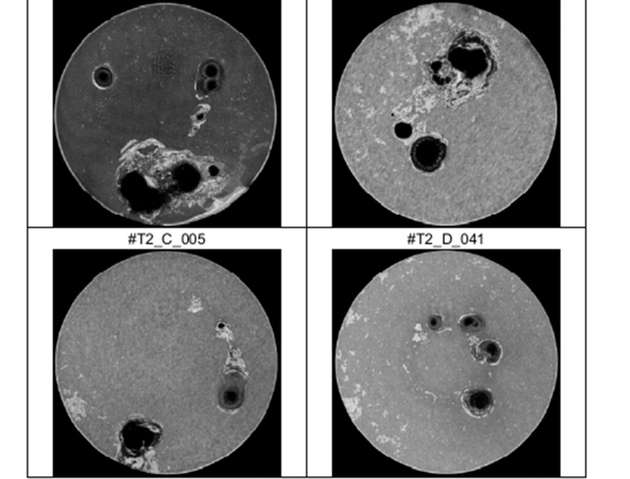

Das Fraunhofer IMWS brachte im Projekt seine Kompetenzen für materialdiagnostische Analysen der Halbleiter-Bauteile vor und nach elektrischer Belastung ein. Dabei kamen beispielsweise Methoden zur zerstörungsfreien Fehlerlokalisation (optische Inspektion, Röntgenanalyse, Ultraschallmikroskopie), der materialselektiven Präparation (Querschliffpräparation) sowie der leistungsfähigen mikrostrukturellen Analytik (Rasterelektronenmikroskopie, Materialanalyse mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie) zum Einsatz.

„Wir konnten im Projekt ein genaues Verständnis dafür entwickeln, welche mikrostrukturellen und werkstoffmechanischen Mechanismen an den einzusetzenden Komponenten und Systemen wirken. Dabei konnten wir auch unser Know-how zur individuellen Entwicklung von Prüfverfahren im Mikrobereich für unterschiedliche Materialsysteme sowie für die Bewertung thermomechanischer Beanspruchungen einbringen“, sagt Klute. So wurden beispielsweise passende Diagnostikmethoden und Zuverlässigkeitsuntersuchungen für die neue Abschalteinrichtung entwickelt und in einem Katalog erfasst. Ein Schwerpunkt war die Erforschung der Materialreaktionen im Störfall und die Bewertung, wie sich diese auf die Zuverlässigkeit auswirken.

Um ein möglichst wirkungsvolles Schutzsystem zu entwickeln, setzen die Projektpartner auf verschiedene Demonstrator-Designvarianten, die während der zweijährigen Projektlaufzeit erprobt und bewertet wurden. Als besonders leistungsfähig erwies sich ein Chipaufbau mit anodenseitig fester Verbindung zwischen einer dicken Trägerscheibe und kathodenseitig lose aufliegender Kontaktscheibe. Diese Variante wurde anschließend weiterentwickelt, um das Bauteil hinsichtlich der Kurzschlusswirkung zu optimieren.

Die Kombination der am Fraunhofer IMWS verfügbaren Methoden erlaubte bei der Bewertung der einzelnen Varianten beispielsweise Erkenntnisse über zerstörte Schichtsysteme, Aufschmelzungen, Risse im Silizium, Phasenbildung, Bruchverläufe im Keramik-Gehäuse, die Entstehung von Inselbereichen oder das Diffundieren von Material aus der Defektstelle in das Silizium hinein. So konnte der Nachweis erbracht werden, dass auch bei hohen Stoßstrombelastungen (zwischen 20 kA und 100 kA) die Schädigung des Bauteils auf die Bereiche der elektrischen und mechanischen Sollbruchstelle begrenzt bleibt – und somit die gewünschte Schutzwirkung erreicht wird.