Jahrelang galt Kunststoff als Inbegriff von Fortschritt, Vielseitigkeit und wirtschaftlicher Effizienz. Kaum ein Material wird so breit eingesetzt – von Verpackungen bis zur Fahrzeugtechnik – und so intensiv diskutiert. Dabei sind die damit verbundenen Herausforderungen heute unübersehbar: So werden weit mehr Ressourcen verbraucht, als durch Recycling gedeckt ist. Auch die CO2-Emissionen der weltweiten Kunststoffproduktion, -nutzung und -verwertung bilden einen hohen Anteil des verbleibenden Emissionsbudgets für die Einhaltung von Klimazielen. Hinzu kommen ein hohes Abfallaufkommen und vielerorts Abfalleinträge in die offene Landschaft. Zwar ist der Handlungsbedarf klar, doch der Weg zu einer nachhaltigen Kunststoffnutzung bleibt komplex.

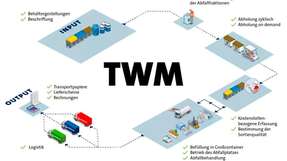

Die strategische Richtung ist klar vorgegeben: Eine biobasierte Kreislaufwirtschaft, die fossile Rohstoffe durch Rezyklate, CO2-basierte Quellen und biobasierte Materialien ersetzt. Zielbild ist laut einer Studie des Nova-Instituts dabei eine Verteilung von rund 55 Prozent Recyclingmaterialien, 25 Prozent CO2-basierten Rohstoffen und 20 Prozent nachwachsenden Quellen. Der technologische Fortschritt liefert dafür erste Bausteine, nämlich KI-gestützte Sortieranlagen, multisensorische Trennverfahren, chemisches Recycling und digitale Produktpässe. Sie ermöglichen es, Stoffströme präziser zu lenken, Materialien rückführbar zu machen und gleichzeitig die Qualität der Rezyklate zu verbessern.

Doch selbst bei ambitionierten Szenarien entsteht bis 2030 eine messbare Lücke zwischen den gesetzlich geforderten Rezyklatquoten und der tatsächlichen Verfügbarkeit. Hier kommen politische Maßnahmen ins Spiel, etwa in Form von Vorgaben in der EU-Verpackungsverordnung, die recyclingfähige Verpackungen und die Umstellung auf Mehrwegsysteme forcieren. Auch im Automobilbereich werden künftig verbindliche Anteile an Rezyklaten und biobasierten Kunststoffen erwartet. Allerdings hängt die Umsetzung dieser Ziele nicht allein vom technischen Fortschritt ab, sondern auch von strukturellen Voraussetzungen wie Sammlung, Sortierung, Marktintegration und der Gestaltung neuer Geschäftsmodelle.

Ein zentraler Erfolgsfaktor bleibt der Mensch. Denn Kreislaufwirtschaft ist kein automatischer Effekt technischer Systeme – sie entsteht dort, wo Prozesse verstanden, getragen und mitgestaltet werden. Bildungs- und Transformationsprojekte wie das Regionale Kompetenzzentrum KARE setzen genau hier an: Sie entwickeln praxistaugliche Arbeitsprozesse, begleiten die Einführung neuer Technologien und schaffen Lernumgebungen, die nicht nur effizient, sondern auch sinnstiftend sind. Kunststoffe von morgen können deutlich nachhaltiger sein – hierfür brauchen wir den Willen der Akteure und den klugen Einsatz innovativer Technologien. Der Wandel wird so nicht verordnet, sondern verankert – in den Abläufen, den Köpfen und den Entscheidungen der Beteiligten.

Nachhaltigkeit in der Kunststoffindustrie ist mehr als nur ein technologisches Ziel. Sie ist eine strukturelle Aufgabe, die neue Allianzen erfordert: zwischen Forschung und Anwendung, Politik und Praxis, Führung und Fertigung. Die ersten Schritte sind gemacht, doch der Weg ist lang. Nun zählt vor allem die Bereitschaft, diesen Weg konsequent weiterzugehen.