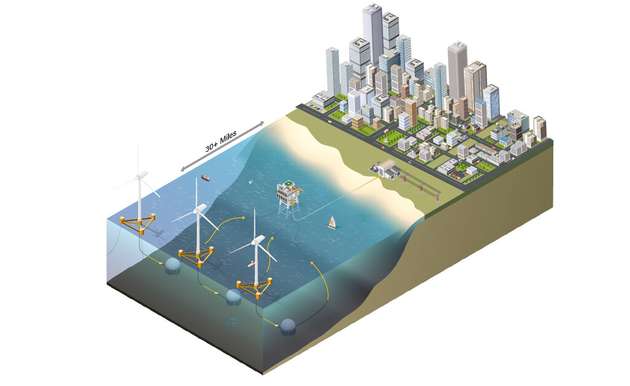

Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE hat einen Unterwasser-Energiespeicher entwickelt, der das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke auf den Meeresgrund überträgt. Dabei wird Windkraft mit Wasserdruck in küstennahen Stromnetzen kombiniert.

Das Herzstück des Systems StEnSea (Stored Energy in the Sea) sind hohle Betonkugeln, die mit Tauchpumpen ausgestattet sind und in einer Tiefe von 600 bis 800 m auf dem Meeresboden platziert werden. Diese Kugeln dienen als Energiespeicher. Eine große Meerestiefe ist dabei entscheidend, da der hohe Druck in dieser Tiefe eine effiziente Energiespeicherung ermöglicht. Die Technologie eignet sich daher besonders für Küstenregionen mit tiefen Gewässern wie Norwegen, Portugal, die Ost- und Westküste der USA, Brasilien und Japan.

Vergleichbar mit Pumpspeicherkraft an Land

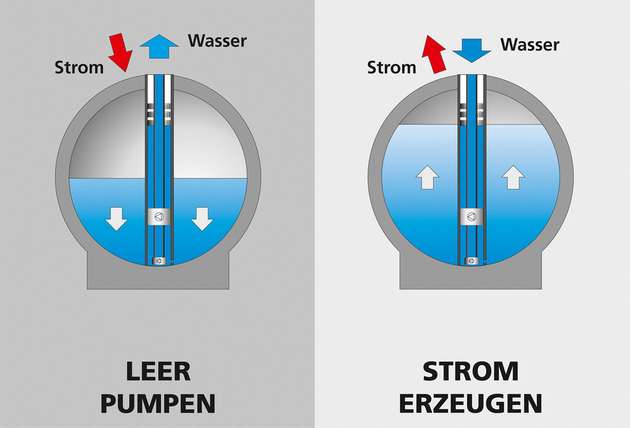

Im Rahmen eines aktuellen Projekts soll vor der kalifornischen Küste eine 9 m große Betonkugel verankert werden. Auf ihrer Oberseite befindet sich eine Öffnung, in der eine Pumpenturbineneinheit integriert ist. Wenn Energie gespeichert werden soll, pumpt die Unterwassermotorpumpe das Wasser gegen den Druck des umgebenden Wassers aus der Kugel. Dadurch entsteht im Inneren der Kugel ein Vakuum und die Energie wird als potenzielle Energie gespeichert. Die Unterwassermotorpumpe wird dafür mit überschüssigem Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind oder Sonne betrieben. Steigt der Energiebedarf im Laufe des Tages, wird ein Ventil geöffnet und Wasser strömt in die Kugel hinein. Die integrierte Pumpe wird dadurch rückwärtslaufend als Turbine betrieben. Das einströmende Wasser treibt die Turbine in der Pumpe an und wandelt die kinetische Energie des Wassers in Strom um. Dieser wird in das Stromnetz eingespeist, um die Nachfrage in Spitzenzeiten zu decken.

Das Fraunhofer IEE arbeitet bei dem Projekt StEnSea mit dem US-amerikanischen Start-up Sperra zusammen, das auf den 3D-Betondruck für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert ist. Ein weiterer Partner ist Pleuger Industries (Pleuger), ein Hersteller von Unterwassermotorpumpen – einer Schlüsselkomponente der StEnSea-Kugelspeicher. Der Pumpenhersteller war von Anfang an StEnSea beteiligt und hat mit einer speziell entwickelten Unterwassermotorpumpe zur Entwicklung des ersten Prototyps beigetragen.

Edris Faez, Team Leader Engineering (R&D) bei Pleuger, sagt: „Das System ist in hohem Maße skalierbar und kann in verschiedenen Unterwasserumgebungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden, einschließlich Offshore-Küstenregionen und tiefen künstlichen Seen wie geflutete Tagebaue. Durch die Nutzung der vorhandenen Meerestiefe und des Drucks vermeidet das StEnSea-System viele der geografischen und umweltbedingten Einschränkungen, denen herkömmliche Energiespeichertechnologien wie Batterien und Wasserkraft an Land ausgesetzt sind.“

In einem Feldversuch mit einer 3-Meter-Kugel im Bodensee haben Forschende des Fraunhofer IEE im Jahr 2016 zusammen mit Partnern bereits nachgewiesen, dass dieses Konzept funktioniert. Bei dem Test wurde dessen Machbarkeit im realen Betrieb an einem Modell im Maßstab 1:10 in rund 100 m Wassertiefe überprüft. Nach dem erfolgreichen Test im Bodensee wird jetzt das System in großer Wassertiefe unter Offshore-Bedingungen getestet. Dazu wird das Projekt auf einen 9-Meter-Prototyp ausgeweitet, der 0,5 MW Strom in einer Tiefe von über 600 m erzeugen kann. Das nächste Ziel sind Kugeln mit 30 m Durchmesser. Das einströmende Wasser treibt die Turbine in der Pumpe an und wandelt die kinetische Energie des Wassers in Strom um, der in das Stromnetz eingespeist wird, um die Nachfrage in Spitzenzeiten zu decken.

ABB-Frequenzumrichter regelt Pump- und Generatorbetrieb

Ein rückspeisefähiges Single Drive-Schrankgerät ACS880-17 von ABB mit einer Nennleistung von 710 KW regelt in dem Projekt die Pumpen-Motor-Einheit von Pleuger. Der Pumpenhersteller und ABB haben in den letzten Jahren einige Projekte im Bereich Unterwassermotorpumpen durchgeführt, darunter auch das Bodensee-Projekt. Damals kam ein rückspeisefähiger Frequenzumrichter der ACS800-Serie von ABB zum Einsatz. Aufgrund der Erfolge bei diesem Projekt, der guten Zusammenarbeit, der engen Betreuung in allen Projektphasen sowie der qualitativ hochwertigen Produkte entschied sich Pleuger auch beim aktuellen StEnSea-Projekt wieder für ABB.

Der rückspeisefähige Frequenzumrichter arbeitet mit einer aktiven Einspeiseeinheit. Mit dem Vier-Quadranten-Antrieb kann über die Drehzahl und das Drehmoment die Richtung des Energieflusses geändert werden. Der ACS880-17 kann dadurch zum Regeln der Pumpe wie auch der Turbine im Generatorbetrieb eingesetzt werden. Über die Regelung der Drehzahl kann die Leistung des Kugelspeichers angepasst werden. Für den optimalen Pump- und Turbinenbetrieb können verschiedene Drehzahlen gefahren werden.

Die aktive Einspeiseeinheit ermöglicht einen Energiefluss in zwei Richtungen. Das bedeutet, dass der Frequenzumrichter aus dem Netz Antriebsenergie für die Pumpe beziehen kann, um die mit Meerwasser gefüllte Betonkugel leerzupumpen. Im Turbinenbetrieb kann er Strom ins Netz zurückspeisen, wenn das Meerwasser wieder in die Kugel zurückfließt.

Keine störenden Oberschwingungen

Neben der Energierückspeisung hat der ACS880-17 noch einen weiteren Vorteil gegenüber konventionellen Frequenzumrichtern: Dank der aktiven Einspeiseeinheit und des integrierten Netzfilters erzeugt er nur sehr geringe Oberschwingungen. Das Gerät kann den Cosinus Phi der Grundschwingung zur Optimierung der Blindleistung unter allen Lastbedingungen auf Eins regeln und erfüllt Oberschwingungsnormen wie IEEE519, IEC61000-3-12 und G5/4 in vollem Umfang. Im Vergleich zu herkömmlichen Frequenzumrichtern ist der Oberschwingungsgehalt um bis zu 97 Prozent niedriger.

Nichtlineare elektrische Verbraucher wie Frequenzumrichter verursachen Oberschwingungen, die zu unerwünschten Verzerrungen der Spannung und des Stroms in den Netzen führen. Die Oberschwingungen können andere Verbraucher, wie Motoren, Transformatoren und weitere elektrische Einrichtungen, übermäßig aufheizen. Das erfordert eine zusätzliche Kühlung, sorgt für Energieverluste und kann im schlimmsten Fall zu vorzeitigen Ausfällen führen.

Geringer Platzbedarf und verbesserte Kosten

Der ACS880-17 wird auf einer schwimmenden Plattform installiert und über ein Kabel mit der Unterwassermotorpumpe verbunden. Zwischen dem Niederspannungsfrequenzumrichter und dem Mittelspannungsmotor ist ein Transformator geschaltet, der Mittelspannung in Niederspannung umwandelt und umgekehrt. Aufgrund des niedrigen Oberwellengehalts des ACS880-17 kann der Transformator kleiner dimensioniert werden. Die kompaktere Größe von Frequenzumrichter und Transformator spart Platz und somit Kosten im Elektroraum.

Eine präzise Regelung des dynamischen Prozesses wird durch den ACS880-17 geboten und es besteht jederzeit die Möglichkeit, auf den Energiefluss Einfluss zu nehmen. Pleuger war es wichtig, eine Programmieroberfläche zu integrieren, mit der das System bei Bedarf erweitert bzw. weitere Funktionen genutzt werden können. Mithilfe der integrierten adaptiven Programmierung des ACS880-17 kann das Unternehmen das Gerät ohne zusätzliche Programmier-Tools oder -Sprachen spezifisch an die Anwendung anpassen. Zusätzlich lässt sich mithilfe des neuen UCU-Control-Boards auch die offene Software-Plattform ABB Crealizer nutzen, um beispielsweise latenzfreie Applikationen direkt im Antrieb mithilfe von Entwicklungsumgebungen wie Matlab/Simulink oder der C++-Programmierung zu entwickeln.

Test vor der kalifornischen Küste

Als Standort für den Unterwasserspeicher wurde ein küstennahes Gebiet vor Long Beach bei Los Angeles (USA) ausgewählt. Das System soll spätestens Ende 2026 in Betrieb gehen. Edris Faez von Pleuger betont: „Abgesehen von seinen technischen Fähigkeiten hat das StEnSea-Projekt auch eine tiefgreifende Wirkung. Durch den Einsatz von Offshore-Energiespeichersystemen können wir viele der mit der herkömmlichen Pumpspeicherung verbundenen Probleme an Land vermeiden, zum Beispiel Auswirkungen auf die Umwelt und Konflikte bei der Landnutzung. Diese Offshore-Lösung vermeidet auch die Abhängigkeit von kritischen Materialien, die für die Batteriespeicherung benötigt werden, und ist damit eine nachhaltigere Option für die Zukunft.“

Das weltweite Potenzial für unterseeische Pumpspeicherkraftwerke ist erheblich. Mit einem geschätzten technischen Nettopotenzial von 75 TWh allein in US-Gewässern könnte die im Rahmen des StEnSea-Projekts entwickelte Technologie das Speicherpotenzial von Onshore-Systemen mit geschlossenem Kreislauf verdoppeln. Die Energie, die beim Laden und Entladen einer 30 m großen Kugel erzeugt wird, entspricht etwa dem Jahresbedarf von zehn Haushalten in Deutschland. Die Leistung der Kugel ist vergleichbar mit der Leistung einer großen Windenergieanlage. Im Zuge des weltweiten Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sind solche Innovationen von entscheidender Bedeutung, um eine stabile und widerstandsfähige Energieversorgung zu gewährleisten.

Die wichtigsten Vorteile des StEnSea-Systems

▶ Umwelteffizienz: Das System nutzt den natürlichen Druck der Ozeane, wodurch der Bedarf an groß angelegter Infrastruktur verringert und der Einsatz kritischer Materialien, die in Batteriespeichern benötigt werden, vermieden wird.

▶ Skalierbarkeit: Der modulare Charakter der Hohlkugeln ermöglicht eine Skalierbarkeit, das heißt das System kann an verschiedene Regionen und unterschiedliche Größenordnungen des Energiespeicherbedarf sangepasst werden. Ein StEnSea-Park kann außerdem zunächst mit wenigen Kugeln in Betrieb gehen und später jederzeit beliebig erweitert werden.

▶ Zeitersparnis: Die Bauzeit der Kugeln ist wesentlich kürzer als die eines herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerks.