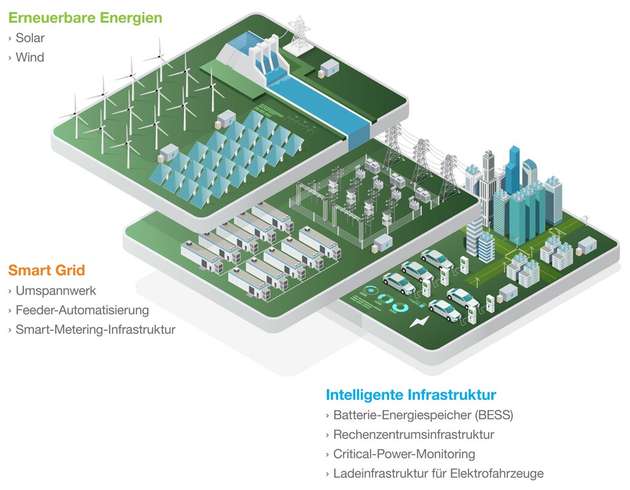

Moderne Batteriespeicher bestehen aus den Systemkomponenten Batteriemanagement-Systeme (BMS), einem bidirektionalen Leistungsumrichtersystem (Power Conversion System, PCS) und einem Energiemanagementsystem (EMS), das für die Verbesserung und die Einhaltung der netzseitigen Anforderungen sorgt.

Systemdienstleistungen und Hochlaufgeschwindigkeit

Netzgekoppelte Batteriespeicher müssen bindende Verpflichtungen bezüglich der Netzfrequenzhaltung, der Spannungshaltung und der Hochlauf-Eigenschaften einhalten. In Systemdienstleistungs-Märkten müssen die Betreiber zum Beispiel nachweisen, dass ihre Anlagen in einem bestimmten Zeitraum auf die volle Leistungsabgabe hochfahren können. Damit BESS zum Beispiel als Frequenzreserve eingesetzt werden können, muss dies in weniger als einer Sekunde erfolgen, während für die manuelle Frequenzwiederherstellung Zeiträume im Minutenbereich zulässig sind.

Diese Leistungsanfahrgeschwindigkeit ist eine vertragliche Verpflichtung als Folge einer technischen Schutzmaßnahme im Sinne der Netzstabilität. Bei Nichteinhaltung besteht das Risiko des Ausschlusses aus den Systemdienstleistungsmärkten, was die Systemzuverlässigkeit gefährdet. Die Sicherstellung einer planbaren und hohen Leistungsanfahrgeschwindigkeit wird damit zu einem kritischen Designziel von Batteriespeicheranlagen und ist direkt verknüpft mit der Leistungsfähigkeit der Leistungswandlerelektronik. Essenzielle Grundlage hierfür ist die Resilienz des unterstützenden Kommunikationsnetzwerks.

Digitalisierte Kommunikation und deterministische Steuerung

BESS sind skalierbare Anlagen, deren Gesamtleistung und -speichertiefe durch die geschickte Vervielfachung von PCS- und BMS-Elementen erreicht wird. Diese Systemkomponenten kommunizieren heutzutage untereinander wie auch mit dem EMS und externen Stellen ausschließlich digital über IP-basierte Kommunikation. Wie in anderen Bereichen der modernen Energieversorgungsbranche wird immer häufiger der Standard IEC 61850 verwendet, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Zu den typischen, in der Norm enthaltenen Protokollen gehören:

GOOSE für die ultraschnelle Meldung von Ereignissen zu Schutzzwecken

MMS für Überwachungs- und Konfigurationsaufgaben

Die Kommunikations-Netzwerke innerhalb von Batteriespeicher-Anlagen sowie ihre Verbindungen zu externen Netzwerken mit IEDs (Intelligent Electronic Devices) und Power-Plant-Controllern (PPC) sollten in der Lage sein, Datenpakete zu priorisieren. IEC-61850-orientierte Protokolle liefern die technischen Grundlagen für das deterministische Verhalten der Gesamtanlage.

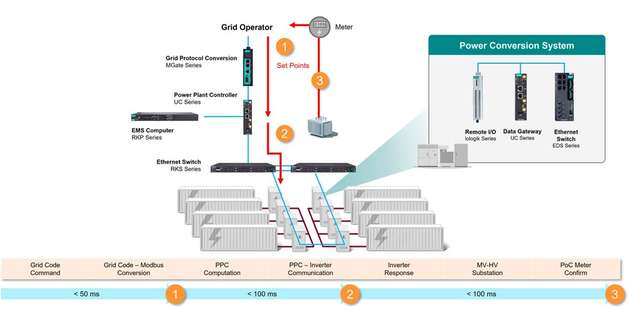

Mit passenden Kommunikationsprotokollen allein ist ein schnelles und koordiniertes Hochfahren der Batterieleistung jedoch nicht erreichbar. Es bedarf vielmehr einer konsistenten Steuerung, die die Reaktionen über alle Elemente des Batteriespeichers hinweg synchronisiert.

Sobald die Netzbetreiber Sollwerte ausgeben, sorgt diese Steuerung dafür, dass deren Vorgaben gleichzeitig an alle Inverter verteilt werden. Dies verhindert Reaktionen, die möglicherweise Oszillationen hervorrufen und die Netzstabilität gefährden. Diese Koordinationsfunktion ist von elementarer Bedeutung zur Einhaltung eines deterministischen Verhaltens in Systemdienstleistungs-Märkten.

In technischer Hinsicht muss die Steuerung neben latenzarmer Kommunikation auch für einen sicheren und fehlertoleranten Betrieb sorgen. Darüber hinaus muss Langzeit-Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet werden. Durch die Integration einer solchen Steuerung in die Batteriespeicher-Architektur können die Betreiber einen deterministischen, zentralen Kommunikations-Backbone einrichten, der Signale aus dem Netz in synchronisierte Aktionen der Inverter umsetzt und damit eine schnelle und vorhersagbare Leistungsverfügbarkeit ermöglicht, die strengen, netzseitigen Anforderungen gerecht wird.

Netzwerkresilienz und Netzwerkdesign

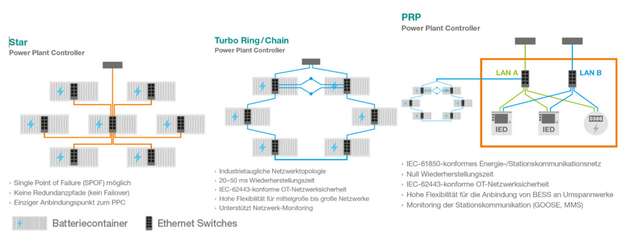

Selbst bei höchst leistungsfähiger Leistungselektronik und Kommunikationsprotokollen steht und fällt die Einhaltung der Hochfahrzeiten mit der zugrunde liegenden Netzwerktopologie. Ein einziger Schwachpunkt im Kommunikationsnetz kann den Wiederaufbau der Versorgung um Sekunden verzögern, wodurch der Batteriespeicher die Netzanschlussbedingungen nicht erfüllt. Resiliente Topologien wie Turbo Ring und Turbo Chain bieten Wiederherstellungszeiten von unter 50 ms. Zero-Loss-Redundanz sorgt mithilfe von PRP/HSR sogar für eine komplett unterbrechungsfreie Kommunikation im Störungsfall. Diese Verfahren stellen sicher, dass Inverterbefehle und Messsignale selbst dann reibungslos weitergeleitet werden, wenn während der Umsetzung des Sollwerts Kommunikationsverbindungen ausfallen. Je nach gewählter Topologie liegen die Wiederherstellungszeiten dabei deutlich unter den erwarteten Zeitintervallen.

Bei der Auswahl der Topologie müssen Kosten, Skalierbarkeit und Compliance in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Zum Beispiel bieten Turbo Ring und Chain eine kosteneffektive Lösung für Leistungsumrichter-Netzwerke, während sich PRP besser für Zero-Switchover-Redundanz in Umspannwerken eignet. In allen Fällen ermöglichen hochverfügbare Kommunikations-Netzwerke das Erreichen der kurzen Hochfahr-Zeiten, die von modernen Systemdienstleistungs-Märkten verlangt werden. So tragen sie dazu bei, dass sich Netze von einer passiven Versorgungseinrichtung zu einem strategischen Wegbereiter für die zukunftssichere Netzstabilität wandeln.

IT-Sicherheit in Batteriespeicher-Netzwerken

Systemresilienz ist heute nicht mehr nur eine Frage robuster Hardware. Unsichere Firmware und Software können Systeme anfällig für Sicherheitsrisiken machen – insbesondere, wenn infolge latenter Schwachstellen der Weg für unbefugte Zugriffe oder das Auslesen von Daten frei wird. Für OT-Ingenieure und Compliance-Verantwortliche setzt das Aufrechterhalten der Kontrolle über die Systeme nicht nur resiliente Hardware und Konnektivität voraus, sondern auch eine proaktive Einstellung zum Thema Cybersecurity.

Sicherheitsstandards wie etwa IEC 62443 und NIS2 dienen Organisationen als Leitlinie, um Sicherheit auf verschiedenen betrieblichen Ebenen umzusetzen. Moxa unterstützt diese Standards mit seiner Netzwerkmanagement-Plattform MxView und dem MxSecurity-Modul. Die Plattform bietet eine detaillierte Darstellung der Sicherheitskonfigurationen auf Geräteebene, liefert belastbare Empfehlungen auf der Basis von Zero-Trust-Prinzipien und hilft operativen Teams dabei, ihre Netzwerke gegen immer raffiniertere Bedrohungen zu schützen.

Die Moxa-Hardware, besonders die Switches der Serien EDS-4000, PT und MDS, integrieren überdies auch Security-Features wie:

Port Rate Limiting & Port Lock zur Unterbindung von nicht autorisiertem Datenverkehr

Authentication & Trust Access Control für die Bestätigung und das Management von Zugriffen

Access Control Lists & MAC Sticky zur Erzwingung gerätespezifischer Policies

SNMP v3 für die geschützte Netzwerkmanagement-Kommunikation

Darüber hinaus unterstützt das Protokollierungssystem von Moxa forensische Analysen zur weiteren Härtung des Systems und fungiert damit auch als verlässliche Grundlage für Sicherheits-Audits und Compliance-Reports.

Fazit

Der Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen in modernen Netzinfrastrukturen verlangt eine Kombination aus moderner Technik, robusten Kommunikationsprotokollen und resilienten Systemarchitekturen. Entscheidend sind die deterministische Reaktionsfähigkeit und hohe Fehlertoleranz. Die Integration von Ethernet-basierten Ring- und PRP/HSR-Topologien gewährleistet auch in ungünstigen Fällen eine Netzwerkwiederherstellung in weniger als einer Sekunde und im besten Fall eine unterbrechungsfreie Datenübertragung, wie sie für die Einhaltung der Netzanschlussbedingungen und die betriebliche Kontinuität entscheidend ist.

Cybersecurity-Frameworks wie IEC 62443 oder NIS2 müssen auf Geräte- und Netzwerkebene eingebunden werden, um Zero-Trust-Architekturen und eine vorausschauende Bedrohungsabwehr zu ermöglichen. So lassen sich sichere, netzgekoppelte Batterie-Energiespeichersysteme realisieren, die nicht nur die strengen Vorgaben der Übertragungsnetzbetreiber einhalten, sondern auch eine messbare Rendite bieten.