In „Value in Motion“ hat PwC untersucht, wie sich die Megatrends KI und Klimawandel auf die zukünftige Wirtschaft auswirken. Während der Klimawandel die Weltwirtschaft deutlich schrumpfen lassen könnte, bietet KI große Chance auf eine Produktivitätsrevolution. Kann Künstliche Intelligenz die negativen Klimafolgen für die Wirtschaft überkompensieren? Petra Justenhoven, Sprecherin der Geschäftsführung von PwC Deutschland, sagt: „Ja, unter Bedingungen. Auch diese Bedingungen hat die Studie deutlich offenbart. Und unabhängig vom Ausmaß der positiven KI-Effekte zeigt sie, welche Chancen jene Volkswirtschaften und Unternehmen haben, die KI intensiv und verantwortungsvoll nutzen.“

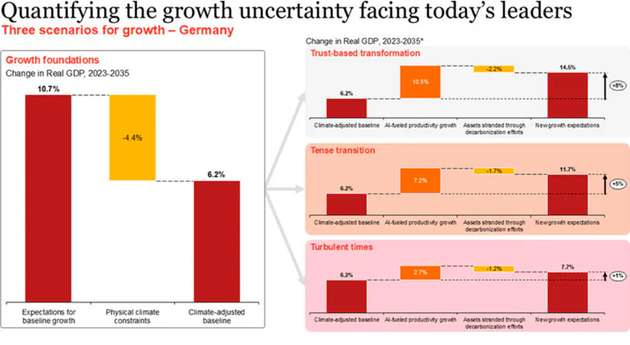

Zu den Kernergebnissen der Studie gehört: Klimarisiken könnten das globale Wirtschaftswachstum in den kommenden zehn Jahren, also bis zum Jahr 2035, um rund sieben Prozent schrumpfen – das deutsche um rund vier Prozent. Demgegenüber könnte ein KI-Boost das globale BIP bis 2035 um zusätzliche 15 Prozentpunkte steigern – das deutsche BIP um elf. Das bedeutet: Eine Überkompensation der Klimarisiken durch KI ist möglich.

„Ob die deutsche und die globale Wirtschaft das riesige Potenzial von KI tatsächlich heben wird, hängt allerdings vor allem davon ab, ob es der Politik und den Unternehmen relativ schnell gelingt, das gesellschaftliche Vertrauen in KI zu erhöhen“, sagt Justenhoven. Zudem sei es „dringend notwendig, dass Unternehmen mehr und beschleunigt branchenübergreifend in Ökosystemen kollaborieren“.

Denn die Untersuchung hat auch ergeben, dass in Szenarien mit geringerem Vertrauen in KI und weniger branchenübergreifender Kollaboration der zusätzliche Wachstumsschub durch KI in Deutschland bis 2035 lediglich sieben Prozentpunkte betragen würde (global: acht Prozentpunkte). Im schlechtesten errechneten Szenario sind es sogar nur drei Prozentpunkte (global: ein Prozentpunkt).

Drei Szenarien untersucht

Die Studienautoren unterscheiden insgesamt drei Szenarien: „Trust-based transformation“, „Tense transition“ und „Turbulent times“. Die in jedem dieser Szenarien zunehmende Verbreitung von KI wird höchstwahrscheinlich zu einem höheren Energieverbrauch in Rechenzentren führen. Allerdings lässt sich mittels KI auch die Energieeffizienz steigern, wodurch der zusätzliche Energieverbrauch ausgeglichen werden könnte. Die Autoren schätzen, dass die Auswirkungen von KI auf den Energieverbrauch neutral wären, wenn jeder zusätzliche Prozentpunkt Wirtschaftswachstum durch die Nutzung von KI auch zu Innovationen führte, die die Energieintensität um 0,1 Prozent senken würde.

Aspekteübergreifend steht für die Autoren fest: Um das Wachstumspotenzial – auch mit Blick auf die Klimarisiken – maximal auszuschöpfen, müssen Unternehmen beziehungsweise ihre Mitarbeiter KI als transformative Kraft verstehen, die Innovationen vorantreibt und Effizienz verbessert.

Neue Geschäftsmodelle unumgänglich

Bereits im Januar 2025 zeigte PwCs globaler CEO Survey, dass 37 Prozent der CEOs in Deutschland bezweifeln, dass ihr Unternehmen bei unverändertem Kurs in zehn Jahren noch wirtschaftlich tragfähig ist (global: 42 Prozent). „Die Gewinner von morgen denken ihr Geschäftsmodell schon heute grundlegend neu. Sie fördern eine Unternehmenskultur des ständigen Wandels für Innovation und Resilienz“, sagt Justenhoven.

Auch der Business Model Reinvention Pressure Index von PwC veranschaulicht: Der Druck auf Unternehmen, sich grundlegend zu verändern, ist in 17 von 22 im Index abgebildeten Industrien heute so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr. Der Index offenbart auch, dass allein für Deutschland in diesem Jahr 240 Milliarden US-Dollar an Umsatzverlagerungen realistisch sind (global: 7,1 Billionen US-Dollar) – exklusive des Anstiegs der US-Zölle. Insbesondere die industrielle Produktion ist von Druck geprägt: Die Prognosen signalisieren, dass dieser Sektor im Jahr 2025 Umsatzverlagerungen von rund 24 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird. Das wäre ein historisches Hoch.

Kooperationen in traditionellen Industrien

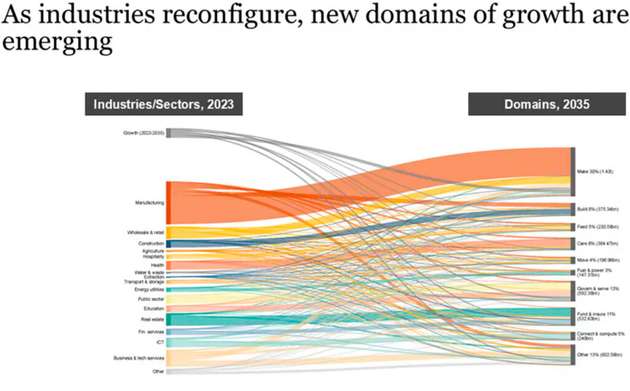

„Value in Motion“ verdeutlicht, dass traditionelle, ursprünglich voneinander abgegrenzte Branchen in den nächsten zehn Jahren in neuen Ökosystemen – sogenannten Domänen – kooperieren. KI wird auch hierbei eine bedeutende Rolle spielen.

Clemens Koch, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Markets und Financial Services bei PwC Deutschland, sagt: „Ein prominentes Beispiel dafür ist die Automobilindustrie: Dort organisieren sich etliche Unternehmen rund um das Thema Elektrofahrzeuge in der Domäne ‚Move‘, um neue Wertschöpfungsstrukturen zu schaffen.“ Gemeint sind insbesondere Automobilhersteller, Energieunternehmen, Batteriehersteller sowie unterschiedliche Technologieunternehmen. „Sie erfinden sich und ihre Geschäftsmodelle neu und gehen neue Partnerschaften ein.“

Gerade etablierte Unternehmen müssen den Transformationsdruck laut Koch rechtzeitig antizipieren, in Forschung und Entwicklung investieren, KI implementieren und ihre Prozesse, Strukturen und Beschäftigten weiterentwickeln.

Über die Studie „Value in Motion“

An der Untersuchung war ein internationales PwC-Team über ein Jahr beteiligt. Um die zukünftigen Auswirkungen von KI und Klimarisiken zu bewerten, haben die Autoren einen mehrstufigen Ansatz genutzt, der qualitative Szenario-Entwicklungen mit quantitativer Modellierung und Expertenwissen kombiniert.

Das Basiswachstumsszenario impliziert eine „Business-as-usual“-Entwicklung, wobei die BIP-Prognosen des Shared Socioeconomic Pathway verwendet und um die Auswirkungen von KI für eine separate Analyse bereinigt wurden. Anpassungen an Klimarisiken erfolgten auf der Grundlage externer wissenschaftlicher Untersuchungen, in denen die durch Klimagefahren bedingten BIP-Rückgänge geschätzt sind. Das KI-Modell bewertet verschiedene Stufen der KI-Einführung und Netto-Veränderungen bei den Aufgaben sowie deren wirtschaftliche Auswirkungen. Das Klimawandel-Risikomodell zeigt die Kosten für den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft anhand eines integrierten Bewertungsmodells.

Die Studienautoren haben die Ergebnisse dieser Modelle in einem übergeordneten Wirtschaftsmodell kombiniert, um globale und regionale makroökonomische Auswirkungen zu prognostizieren. Das Climate-AI Interaction Model untersucht unabhängig davon die Wechselwirkungen zwischen KI-Einführung, Energieverbrauch und Emissionen. Durch die Zuordnung von Industrien zu Domänen wurden die Ergebnisse in breitere Wirtschaftsbereiche übertragen. Der „Business Model Reinvention Pressure Index“ sowie die Untersuchungen zum „Value at Stake“ bewerten den Druck auf Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle neu zu erfinden, und quantifizieren potenzielle Umsatzverschiebungen.