Der weltweite Stromverbrauch steigt rasant an und muss nachhaltig angegangen werden. Die Entwicklung neuer Materialien könnte deutlich effizientere Solarzellen ermöglichen – Materialien, die so dünn und flexibel sind, dass sie alles von Mobiltelefonen bis hin zu ganzen Gebäuden umhüllen könnten. Mithilfe von Computersimulationen und maschinellem Lernen haben Forscher der Technischen Universität Chalmers in Schweden nun einen wichtigen Schritt zum Verständnis und zur Handhabung von Halogenid-Perowskiten gemacht. Diese zählen zu den vielversprechendsten, aber auch rätselhaftesten Materialien.

Laut der Internationalen Energieagentur wird der Anteil des Stromverbrauchs am weltweiten Gesamtenergieverbrauch in 25 Jahren voraussichtlich 50 Prozent übersteigen (derzeit sind es 20 Prozent). „Um die Nachfrage zu decken, besteht ein erheblicher und wachsender Bedarf an neuen, umweltfreundlichen und effizienten Energieumwandlungsmethoden, wie beispielsweise effizienteren Solarzellen. Die Erkenntnisse sind entscheidend, um eines der vielversprechendsten Solarzellenmaterialien für eine verbesserte Nutzung zu entwickeln und zu steuern. Es ist sehr spannend, dass wir jetzt über Simulationsmethoden verfügen, die Fragen beantworten können, die noch vor wenigen Jahren ungelöst waren“, sagt Julia Wiktor, Studienleiterin und außerordentliche Professorin an der Chalmers University.

Vielversprechende Materialien für effiziente Solarzellen

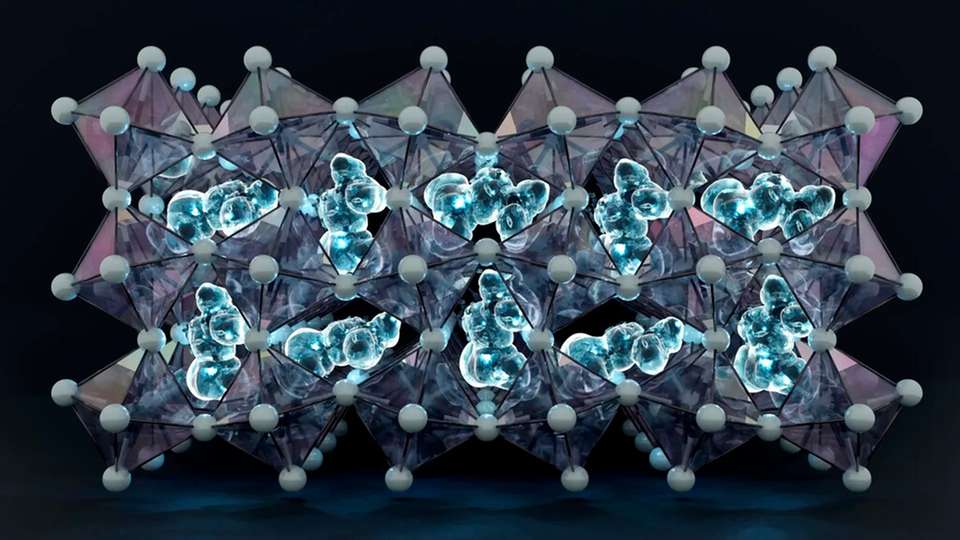

Zu den vielversprechendsten Materialien zählen die sogenannten Halogenid-Perowskite, da sie Licht äußerst effizient absorbieren und emittieren. Sie eignen sich daher besonders gut für die kostengünstige, flexible und leichte Herstellung von Solarzellen und optoelektronischen Geräten wie LED-Lampen. Perowskit-Materialien können jedoch schnell zerfallen. Um sie verbessert nutzen zu können, ist ein tieferes Verständnis ihrer Ursachen und Funktionsweise erforderlich.

Wissenschaftler haben lange versucht, ein bestimmtes Material dieser Gruppe zu verstehen: Eine kristalline Verbindung namens Formamidinium-Blei-Jodid. Es verfügt über herausragende optoelektronische Eigenschaften. Seine Instabilität behinderte jedoch eine stärkere Nutzung des Materials. Dieses Problem lässt sich durch die Mischung zweier Arten von Halogenid-Perowskiten lösen. Um die Mischung jedoch optimal steuern zu können, sind weitere Erkenntnisse über die beiden Typen erforderlich.

Der Schlüssel zu Materialdesign und -kontrolle

Eine Forschungsgruppe der Chalmers University konnte nun eine wichtige Phase des Materials detailliert beschreiben, die sich bisher experimentell nur schwer erklären ließ. Das Verständnis dieser Phase ist entscheidend für die Entwicklung und Kontrolle dieses Materials sowie darauf basierender Mischungen. Die Studie wurde kürzlich im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht.

„Die Niedertemperaturphase dieses Materials war lange Zeit ein fehlendes Puzzleteil der Forschung, doch nun konnten wir eine grundlegende Frage zu ihrer Struktur klären“, sagt die Chalmers-Forscherin Sangita Dutta.

Maschinelles Lernen trug zum Durchbruch bei

Die Expertise der Forscher:innen liegt in der Erstellung präziser Modelle verschiedener Materialien in Computersimulationen. Auf diese Weise können sie die Materialien testen, indem sie diese verschiedenen Szenarien aussetzen, die anschließend experimentell bestätigt werden. Dennoch ist die Modellierung von Materialien der Halogenid-Perowskit-Familie schwierig, da die Erfassung und Entschlüsselung ihrer Eigenschaften leistungsstarke Supercomputer und lange Simulationszeiten erfordert.

„Indem wir unsere Standardmethoden mit maschinellem Lernen kombinieren, können wir Simulationen durchführen, die tausendmal länger sind als zuvor. Und unsere Modelle können jetzt Millionen statt Hunderte Atome enthalten, wodurch sie der realen Welt näherkommen“, sagt Dutta.

Laborbeobachtungen stimmen mit den Simulationen überein

Die Forscher identifizierten die Struktur von Formamidinium-Bleiiodid bei niedrigen Temperaturen. Sie konnten außerdem beobachten, dass die Formamidinium-Moleküle beim Abkühlen des Materials in einem semistabilen Zustand verharren. Um sicherzustellen, dass ihre Studienmodelle die Realität widerspiegeln, arbeiteten sie mit Experimentalforschern der Universität Birmingham zusammen. Diese kühlten das Material auf −200 °C ab, um die Übereinstimmung ihrer Experimente mit den Simulationen zu gewährleisten.

„Wir hoffen, dass die Erkenntnisse, die wir aus den Simulationen gewonnen haben, dazu beitragen können, wie komplexe Halogenid-Perowskit-Materialien in Zukunft modelliert und analysiert werden“, sagt Erik Fransson vom Fachbereich Physik der Chalmers-Universität.