„Digitale Souveränität gilt als wichtige Voraussetzung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie die strategische Unabhängigkeit Deutschlands und Europas“, sagt Dr. Daniel Erdsiek aus dem ZEW-Forschungsbereich „Digitale Ökonomie“. Er war Leiter einer Studie, die Unternehmen zu ihrer digitalen Dependenz befragt hat. „Die Abhängigkeit von ausländischen – insbesondere nicht-europäischen – Anbietern und Partnern kann die digitale Souveränität von Unternehmen entscheidend einschränken.“

Digitale Souveränität beschreibe grundsätzlich die Fähigkeit, die digitale Transformation mit Blick auf Hardware, Software, Dienstleistungen sowie Kompetenzen selbstbestimmt zu gestalten. „Bezogen auf digitale Technologien und Anwendungen bedeutet das, selbstständig entscheiden zu können, inwieweit man sich von Anbietern und Partnern abhängig macht“, erklärt Erdsiek.

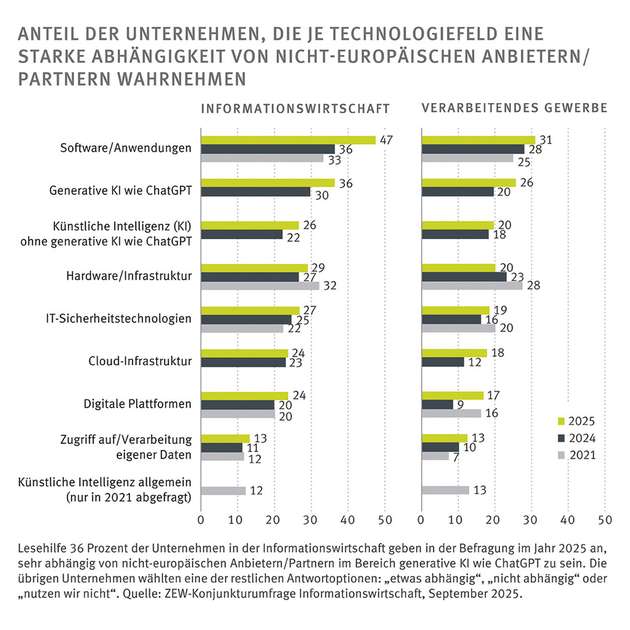

Abhängigkeit vor allem bei Software und KI

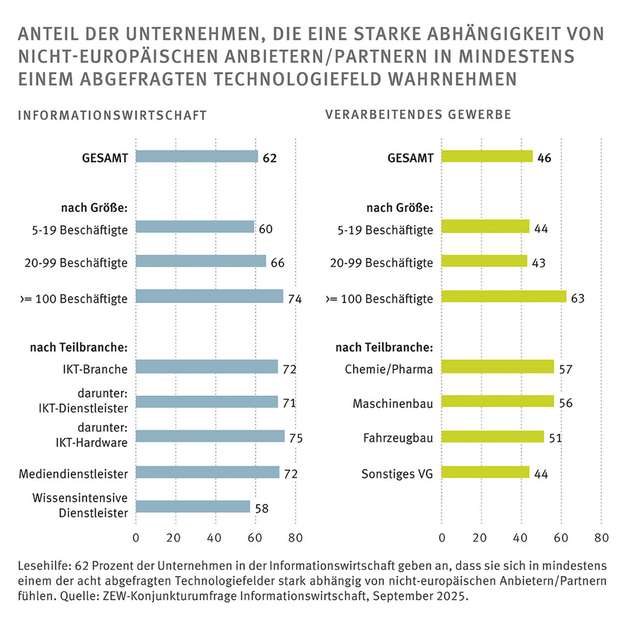

In der Informationswirtschaft schätzen mehr als 60 Prozent der Unternehmen, dass sie in mindestens einem der acht abgefragten Technologiefelder stark von nicht-europäischen Anbietern oder Partnern abhängig sind. Im verarbeitenden Gewerbe beträgt dieser Anteil fast 50 Prozent.

Besonders häufig betrachten sich Unternehmen im Bereich Software und Anwendungen als sehr abhängig von nicht-europäischen Anbietern und Partnern (Informationswirtschaft: 47 Prozent, verarbeitendes Gewerbe: 31 Prozent). Im Verlauf der letzten Jahre ist dieser Anteil gestiegen.

„Beim Thema Künstliche Intelligenz nehmen Unternehmen insbesondere im Bereich der generativen KI – wie etwa ChatGPT – Abhängigkeiten wahr“, erläutert Erdsiek. Hier fühle sich mehr als jedes dritte Unternehmen in der Informationswirtschaft und etwa jedes vierte Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sehr abhängig von nicht-europäischen Anbietern. „Im Vergleich zu 2024 ist damit der Anteil in beiden Branchen um jeweils sechs Prozentpunkte gestiegen.“

Größere Unternehmen stärker abhängig?

Der Anteil der Unternehmen, die sich in mindestens einem der acht abgefragten Technologiefelder stark von nicht-europäischen Anbietern oder Partnern abhängig fühlen, fällt für größere Unternehmen höher aus. Während sich in der Informationswirtschaft unter den kleinen Unternehmen (fünf bis 19 Beschäftigte) 60 Prozent sehr abhängig fühlen, beträgt dieser Wert bei den mittleren Unternehmen (20 bis 99 Beschäftigte) 66 Prozent und bei großen Unternehmen (100 oder mehr Beschäftigte) 74 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe sehen 44 Prozent der kleinen und 63 Prozent der großen Unternehmen starke Abhängigkeiten.

„Bei der Interpretation der Unterschiede nach Größenklassen ist allerdings zu beachten: Es handelt sich um subjektive Einschätzungen möglicher Abhängigkeiten“, räumt Erdsiek ein. „Kleinere Unternehmen könnten ähnlich stark von nicht-europäischen Anbietern abhängig sein wie größere, sich dieser Abhängigkeiten jedoch weniger bewusst sein. Das könnte auch daran liegen, dass sie seltener in direkten Beziehungen zu solchen Anbietern stehen oder mittelbare Abhängigkeiten weniger erkennen.“

Die Daten vom September 2025 wurden im Rahmen des ZEW-Branchenreports Informationswirtschaft erhoben. Dafür wurden rund 1.100 Unternehmen in Deutschland befragt. Sie stammen aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Informationswirtschaft, die sich aus IKT-Branche, Mediendienstleistern und wissensintensiven Dienstleistern zusammensetzt.