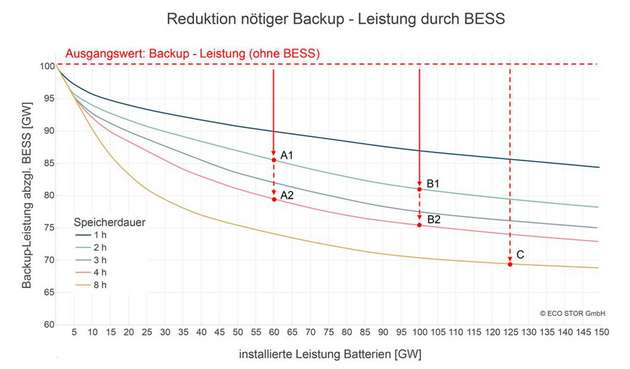

Batteriespeicher können die Stromversorgung in Deutschland spürbar stabilisieren, auch in sogenannten Dunkelflauten, wenn kaum Wind weht und die Sonne nicht scheint. Das bestätigt eine aktuelle Analyse von Eco Stor, die auf dem energieökonomischen Optimierungsmodell PyPSA basiert. Demnach können 60 GW installierte Kurzzeitspeicher mit einer Kapazität von zwei bis vier Stunden den Bedarf an gesicherter Backup-Leistung bereits um 15 bis 20 GW reduzieren. Bei einer installierten Speicherkapazität von 100 GW sinkt dieser Bedarf sogar um bis zu 24 GW.

Speicher zur Umsetzung der Energiewende

Das Modell von Eco Stor berücksichtigt reale Wetter- und Energieerzeugungsdaten über mehrere Jahre und bildet das Zusammenspiel von Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeichern und steuerbarer Kraftwerksleistung im deutschen Stromsystem ab. Bezugspunkt der aktuellen Simulation war das Ausbauziel der Bundesregierung für das Jahr 2030 mit entsprechend hohen Anteilen an erneuerbaren Energien. Auf dieser Grundlage wurde untersucht, wie sich unterschiedliche Speicherleistungen auf den Bedarf an gesicherter Backup-Leistung auswirken.

Da Batteriespeicher nicht nur Leistung bereitstellen, sondern auch Energie über mehrere Stunden speichern, lässt sich ihr Beitrag auch in Gigawattstunden (GWh) ausdrücken: Ein Gesamtspeichervolumen von rund 1.000 GWh – das entspricht etwa 125 GW Leistung über acht Stunden – kann die benötigte Reserveleistung sogar um 30 GW verringern.

„Wir brauchen mehr Kosteneffizienz beim Umsetzen der Energiewende. Zuverlässige Großbatteriespeicher sind der Schlüssel hierzu“, sagt Georg Gallmetzer von Eco Stor. „Wenn wir dieses Flexibilitätspotenzial ausschöpfen, können wir auf bis zu 30 GW an Backup-Kraftwerken verzichten. Das macht das Energiesystem robuster und senkt die Gesamtkosten.“

Kurzzeitspeicher gleichen kurzfristige Schwankungen im Stromnetz aus und dämpfen Spitzen in der Residuallast. Dadurch sinkt der Bedarf an fossilen und steuerbaren Kraftwerken erheblich. Für längere Phasen ohne Wind und Sonne sind jedoch weiterhin ergänzende Lösungen wie Langzeitspeicher, Stromaustausch mit Nachbarländern oder eine flexible Stromnachfrage nötig.

Interaktive Modell um Szenarien zu veranschaulichen

„Über Großspeicher kursieren noch immer viele Vorurteile“, fährt Georg Gallmetzer fort. „Dabei zeigen die Daten klar: Großspeicher können bis zu 30 Prozent der benötigten Backup-Kraftwerke zuverlässig, wirtschaftlich und mit echtem Mehrwert für das Gesamtsystem ersetzen. Gleichzeitig stabilisieren sie das Netz Tag für Tag und machen den Strommix effizienter.“

Besonders deutlich wird der Nutzen von Batteriespeichern in den frühen Phasen des Ausbaus. Schon wenige installierte Kapazitäten erhöhen die Flexibilität des Stromsystems spürbar. Je stärker der Ausbau voranschreitet, desto weiter sinkt der Bedarf an fossiler Reserveleistung.

Mit der Analyse und dem frei zugänglichen Online-Tool will Eco Stor dazu beitragen, die Diskussion über die Rolle von Speichern in der Energiewende zu versachlichen. Das interaktive Modell ermöglicht es, eigene Szenarien für Photovoltaik, Windkraft, Speicher und Stromnachfrage zu simulieren und deren Einfluss auf die Residuallast anschaulich zu verfolgen.