Negativnachrichten über die Deutsche Bahn (DB) gibt es genug – es gibt aber auch positive: Die Züge des Fernverkehrs der DB fahren in Deutschland schon seit 2018 mit 100 Prozent Ökostrom. Dieser stammt unter anderem von den Photovoltaik-Parks in Bremelau, Heudorf (beide in Baden-Württemberg) und Röckingen (Bayern). Sie gehören jedoch nicht der DB, sondern dem Projektentwickler Juwi. Mit einem Power Purchase Agreement (PPA) sichert sich die Konzerntochter DB Energie die Lieferung von rund 160 GWh Grünstrom innerhalb von vier Jahren.

PPAs sind langfristige Verträge über die Lieferung und Abnahme von Grünstrom. Abnehmer wie die DB Energie können sich damit zertifizierten Grünstrom zu einem langfristig stabilen Preis sichern. Indem der Grünstrom durch das PPA dem Unternehmen zugeordnet ist, wirkt er sich positiv auf dessen CO2-Bilanz aus (Scope 2) und unterstützt die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen und die Dekarbonisierung.

Auch Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) können mit PPAs ihre finanziellen Risiken abfedern. Zudem haben sie die Möglichkeit, ihre Anlagen auch außerhalb von Förderprogrammen wirtschaftlich zu betreiben, etwa nach Auslaufen der EEG-Förderung oder bei neuen Projekten mit Direktvermarktung. Die wachsende Nachfrage nach PPAs führt außerdem zu neuen Projektentwicklungen, sodass Projektierer schneller skalieren und Wachstumschancen nutzen können. „Das PPA“ gibt es jedoch nicht, vielmehr ist jedes PPA ein individueller Vertrag, der möglichst exakt auf die Vertragspartner abgestimmt wird. Hierfür hilft es, zunächst den Ökostrommarkt zu verstehen.

Wie funktioniert der Markt für Grünstrom?

Ökostrom und Grünstrom werden umgangssprachlich für elektrische Energie aus EE-Anlagen genutzt, die Begriffe sind rechtlich nicht definiert. Sobald dieser grüne Strom ins Netz eingespeist wird, vermischt er sich mit konventionellem Strom. Damit Verbraucher trotzdem Ökostrom beziehen können, regelt der Ökostrommarkt den Handel: Energieversorger müssen für jede gelieferte Megawattstunde Ökostrom einen Herkunftsnachweis erwerben und entwerten. Dieser Nachweis dokumentiert den erzeugten Ökostrom und ordnet ihn einem Verbraucher zu. In Deutschland überwacht das Umweltbundesamt dieses System und betreibt das Herkunftsnachweisregister.

Das Doppelvermarkungsverbot verhindert, dass Strom zweimal verkauft wird. Deshalb gilt Strom aus EEG-geförderten Anlagen nicht als Ökostrom – sonst würde er einmal an einen Verbraucher und einmal über das EEG verkauft werden. Bei Anlagen, die nicht mehr über das EEG gefördert werden, spricht man von Post-EEG-Anlagen. Der hier erzeugte Strom ist wieder Ökostrom, den die Betreiber selbst vermarkten müssen. Hierfür bieten sich PPAs meist als das optimale Instrument an.

Aspekte eines PPA

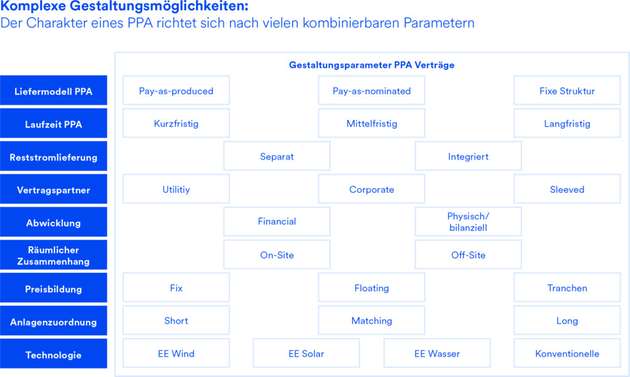

In einem PPA werden zahlreiche Details geregelt. Entscheidend ist es, dass es genau auf die Bedürfnisse der Partner zugeschnitten ist und ausreichend Spielraum lässt. Wichtig sind vor allem diese Parameter:

Laufzeit: Sie kann kurz-, mittel- oder langfristig sein, je nach Geschäftsstrategie der Vertragspartner.

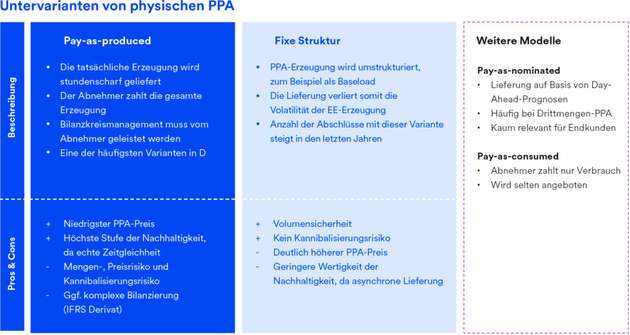

Liefermodell: Dies definiert, wann wieviel Strom zwischen Erzeuger und Abnehmer gehandelt wird. Unterschiedliche Modelle bieten unterschiedliche Vorteile je nach Energiebedarf und Risikoprofil.

Vertragsgestaltung: PPA-Mengen lassen sich in bestehende Stromlieferverträge integrieren oder separat abschließen entsprechend der Energieportfolio-Strategie.

Bilanzielle Abwicklung: PPA können physisch – also mit einer tatsächlichen Stromlieferung – oder virtuell – das heißt rein finanziell zur Absicherung gegen Preisschwankungen – ausgestaltet sein.

Ort der Stromerzeugung: Bei Off-Site-PPAs wird der Ökostrom von entfernten Standorten über das Netz bezogen, bei On-Site-PPAs finden Erzeugung und Verbrauch am selben Ort statt.

Preisgestaltung: Fixpreise, variable Preise (Floating), Tranchen- oder Spotpreise – diese Modelle helfen, Kosten zu optimieren und Risiken zu steuern.

Physische PPAs (On-Site / Off-Site)

Beim On-Site PPA wird die Erzeugungsanlage auf dem Gelände oder in der Nähe des Verbrauchers errichtet, sodass der produzierte Strom nicht ins öffentliche Netz gespeist, sondern direkt vor Ort genutzt wird. Das senkt oder vermeidet Transport- und Netzkosten. Ein On-Site PPA empfiehlt sich für Unternehmen, die ihre Energiekosten senken und nachhaltiger wirtschaften möchten und zum Beispiel über ein geeignetes Dach für die Installation einer Solaranlage verfügen. Anstatt selbst zu investieren, installiert und betreibt bei einem On-Site PPA der Projektentwickler die Anlage. Die Vorteile für das Unternehmen: Investitionen entfallen, Stromkosten und CO2-Emissionen sinken.

Beim Off-Site PPA wird der Strom nicht direkt vor Ort verbraucht, sondern bilanziell über das öffentliche Netz geliefert – wie beim Beispiel der Deutschen Bahn. Der Standort der EE-Anlage ist dadurch flexibel wählbar. Allerdings fallen Netzentgelte an. Für Planungssicherheit beider Seiten wird der Strompreis im PPA üblicherweise als Fixpreis vereinbart.

Ein Off-Site PPA erfordert eine genaue Analyse des Lastgangprofils des Kunden. Weil erneuerbare Energien wetterabhängig sind, entstehen mitunter Überschüsse. Dieses Mengenrisiko trägt der Kunde: Er muss den gesamten erzeugten Strom abnehmen – auch wenn er ihn gerade nicht braucht.

Beim Mannheimer Energieunternehmen MVV bezieht der Kunde hingegen nur die tatsächlich benötigte Strommenge. MVV gleicht die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch durch Zu- oder Verkäufe am Spotmarkt aus. Dazu überwacht der Anbieter kontinuierlich die Stromproduktion und -bedarf, um Überschussmengen zu erkennen und zu bewerten.

Virtuelle PPAs

Ein virtuelles PPA (vPPA) trennt Strom- und Finanzfluss: Der Erzeuger verkauft den Strom am Spotmarkt, während der Abnehmer einen fixen Preis pro Kilowattstunde zahlt. Liegt der Spotmarktpreis unter dem Fixpreis, gleicht der Abnehmer die Differenz aus. Liegt er darüber, zahlt der Erzeuger die Differenz an den Abnehmer.

So fungiert ein vPPA als Finanzinstrument, mit dem sich beide Seiten gegen Preisschwankungen absichern. Der Abnehmer erwirbt zudem Herkunftsnachweise der PPA-Anlage. vPPA sind in der Abwicklung einfacher als physische PPA, haben jedoch einen geringeren Nachhaltigkeitswert, da sie die physische Stromlieferung ausklammern.

Verschiedene Liefermodelle

In einem „Pay-as-Produced“-Modell nimmt der Käufer den erzeugten Strom komplett ab, unabhängig vom eigenen Bedarf. Sind Erzeugung und Abnahme deckungsgleich, reduziert sich das Volumenrisiko für den Produzenten. Der Käufer verpflichtet sich, den Strom genau dann zu übernehmen, wenn er generiert wird, was das Modell sehr nachhaltig macht.

Beim Modell „Pre-defined Profile“ liefert der Erzeuger den Ökostrom anhand eines zuvor festgelegten Abnahmeprofils. Das heißt, er garantiert bestimmte Mengen zu bestimmten Zeiten und trägt das Risiko für Abweichungen. Treten diese ein, muss der Produzent die Differenz ausgleichen, etwa durch Zukäufe am Markt oder Regelenergie. In diesem Modell genießt der Abnehmer Planungssicherheit, während der Erzeuger ein höheres Erzeugungsrisiko trägt.

Das „Baseload“-Profil steht für die kontinuierliche Lieferung einer bestimmten Strommenge – üblicherweise 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Der Energieproduzent muss die Schwankungen in der Erzeugung mittels verschiedener EE-Anlagen selbst ausgleichen oder fehlenden Strom am Markt beschaffen. Das Modell bietet dem Abnehmer Stabilität, während der Produzent das Erzeugungsrisiko trägt.

Beim „Pay-as-Nominated“- oder „Pay-as-Forecasted“-Modell liefert der Produzent eine vorab prognostizierte Strommenge. Diese Vorhersage ist bindend, Abweichungen muss der Produzent ausgleichen. Dieses Modell erfordert eine präzise Erzeugungsprognose und wird häufig in Bilanzkreislieferungen genutzt.

Der Weg zum passgenauen PPA

Die erfolgreiche Umsetzung von PPAs erfordert ein strukturiertes Vorgehen, das rechtliche, technische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Der Prozess beginnt mit der Auswahl eines geeigneten, vertrauenswürdigen Vertragspartners. Mit diesem sind dann alle Vertragsinhalte sorgfältig auszuarbeiten und präzise zu definieren. Während der Laufzeit eines PPA ermöglicht ein kontinuierliches Monitoring des Marktes, regulatorischer Vorgaben oder technischer Störungen, schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Ausblick

Weil sowohl Unternehmen als auch Regierungen verstärkt Klimaziele verfolgen und CO2-Emissionen senken müssen, wird die Nachfrage nach PPA weiter steigen. Technologische Innovationen für die Erzeugung von Ökostrom und neue Geschäftsmodelle werden die Effizienz und Attraktivität von PPA ebenfalls steigern. Daneben haben aber auch regulatorische Änderungen und Förderprogramme Einfluss auf die Verbreitung von PPAs. Unternehmen, die frühzeitig auf PPAs setzen, können sich langfristig stabile Energiekosten sichern, während sie die Energiewende unterstützen und ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.