Ein materiell geschlossenes Wirtschaftssystem wird für Unternehmen immer wichtiger. Allerdings finden die Aktivitäten oft nur auf operativer Ebene statt. Die Wirtschaft in Deutschland setzt jährlich über 2,5 Milliarden t Rohstoffe ein. Veränderungen sind kaum spürbar – und das ist ein Problem für die Umwelt. 40 Prozent der Treibhausgasemissionen sind auf die Gewinnung und erste Verarbeitung von Rohstoffen zurückzuführen. Je mehr Rohstoffe eingesetzt werden, desto mehr leidet das Klima.

Zirkuläre Geschäftsmodelle: Wege zu Wachstum und Ressourceneffizienz

Die gute Nachricht ist: Kreislaufwirtschaft wird für kleine und mittlere Unternehmen immer bedeutender, zeigt eine aktuelle Studie des VDI ZRE. Die Mehrheit der Befragten setzt Maßnahmen zur Ressourceneffizienz um und schließt innerstoffliche Stoffkreisläufe. Treiber sind vor allem gesetzliche Anforderungen und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Es besteht jedoch Nachholbedarf darin, zirkuläre Prinzipien im Geschäftsmodell zu verankern.

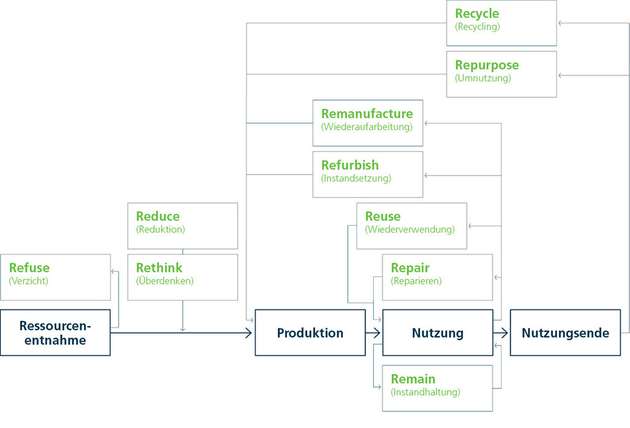

Stellt sich die Frage, wie Unternehmen diese Lücke schließen können? Handlungsmöglichkeiten zeigen diese ausgewählten zirkulären Wachstumsmärkte auf: Recycling, Remanufacturing, Refurbishing, Reuse sowie produktionsorientierte, nutzungsorientierte und ergebnisorientierte Dienstleistungen. Drei davon werden hier genauer vorgestellt. Sie alle regen dazu an, Wachstumsstrategien zu übernehmen und anzupassen, und die Transformation zu einer dekarbonisierten und kreislauffähigen Wirtschaft zu beschleunigen. Voraussetzung ist, dass Unternehmen sich holistischer mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen und konsequent in die Umsetzung gehen. Dazu gehört der volle Zugriff auf die Produkte – von der Entstehung bis zum Ende des Produktlebenszyklus.

Dienstleistungsorientierung als zentraler Aspekt

Erfolgreiche zirkuläre Geschäftsmodelle müssen bereits in der Designphase von Produkten ansetzen („Reduce by design“) und den Service-Aspekt in den Fokus rücken. Das bedeutet, dass Unternehmen ein physisches Produkt, wie etwa eine Maschine, Anlage oder Komponente, nicht als solches verkaufen, sondern als andauernde Dienstleistung zur Verfügung stellen sollten.

Dies kann beispielsweise in Form von Full-Service-Angeboten, Leasing-, Betreiber- oder Pay-per-Performance-Modellen oder sogenannter Smart Contracts erfolgen. Damit bleibt das Produkt im Eigentum des Unternehmens und kann leichter im Sinne der Kreislaufführung systematisch rückgeführt und weiterverwertet werden. Dadurch verlängert sich automatisch der Produktlebenszyklus. Je mehr Unternehmen in Richtung Dienstleistung gehen und je weniger das Produkt im Zentrum steht, desto eher können ökologische zirkuläre Potenziale erschlossen werden.

Dienstleistungsorientierung mit R-Strategien verknüpfen

Neben der Dienstleistungsorientierung sind zirkuläre Planungsstrategien, die bereits bei der Ideengenerierung und Planung neuer Produkte ansetzen, sowie technische Strategien, die die Produktlebensdauer verlängern, die Nutzung intensivieren und den End of Life miteinbeziehen, wichtig. Um zirkuläre Strategien zu systematisieren, bietet sich das R-Konzept an, das auf dem Prinzip Reduce, Reuse, Recycle aufbaut. Die Umsetzung dieser Strategien erfordert passgenaue Geschäftsmodelle, Kompetenz im Bereich des zirkulären Produktdesigns, den Aufbau und das Management von Rückflüssen sowie kreislauf- und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Welcher Dienstleistungsgrad und welche R-Strategien sich in der Praxis am besten für einen zirkulären Business Case eignen, ist immer situativ und branchenspezifisch zu entscheiden. Ein wesentlicher Einflussfaktor und „Enabler“ ist dabei der Einsatz digitaler Infrastrukturen und Tools. Zirkuläre Geschäftsmodelle werden durch Digitalisierung teils erst ermöglicht und zumeist enorm beschleunigt. Technologien der Industrie 4.0 wie digitale Zwillinge, Blockchain und IoT sowie digitale Produktpässe erhöhen die Transparenz bezüglich der verwendeten Materialien und Stoffe und steigern die Ressourceneffizienz.

Geschäftsmodelle mit signifikantem Marktwachstum

Um Geschäftsmodelle weniger komplex und damit in der Praxis leichter anwendbar zu machen, empfiehlt sich eine Typologie mit 22 zirkulären Geschäftsmodellmustern, die sowohl in Business-to-Business- als auch Business-to-Consumer-Märkten gelten. Es verbindet die Hauptrollen des jeweiligen Akteurs, zum Beispiel Lieferant, Hersteller oder Logistikdienstleister, mit einem Geschäftsmodellmuster, zum Beispiel zirkulärer Rohstofflieferant, Wiedervermarktung gebrauchter Produkte oder Ersatzteillogistik, sowie einer Geschäftsmodellvariante: Produkt-, Nutzungs- oder ergebnisorientiert – so entsteht ein ganzes Ökosystem.

Innerhalb dieses Ökosystems lassen sich verschiedene Geschäftsmodelle umsetzen. Ein Best Practice kommt aus dem Recycling, konkret geht es um die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Traktionsbatterien. Geschäftsmodelle für das Traktionsbatterierecycling umfassen als Schlüsselaktivitäten die Sammlung, Aufbereitung und Rückgewinnung von Materialien aus ausgedienten Batterien. Als Vorstufe zum eigentlichen Recycling werden zudem Diagnoseverfahren genutzt, um noch verwendbare Batteriemodule durch Refurbishment, sprich Instandsetzung bzw. Aufbereitung, in Second-Life-Anwendungen zu bringen. Der Markt für dieses Geschäftsmodell ist vielversprechend: 2030 ist von bis zu 1.000 GWh an zu recycelnden Batterien auszugehen. Das Start-up Heimdaltyics ist in diesem Markt bereits aktiv: Es nimmt sich der Batteriediagnose als Vorstufe im Recycling und für das Refurbishment sowie dem Batteriemanagement zur Reduktion von Defektrisiken in Altbatterien erfolgreich an.

Ein weiteres Best Practice kommt aus dem Remanufacturing. Der Baumaschinenhändler Liebherr-Ettlingen bereitet Geräte durch Demontage, Reinigung und Reparatur gebrauchter wiederverwendbarer Teile wieder auf. Zudem tauscht es defekte Teile aus und baut es anschließend zu neuwertigen Produkten wieder zusammen. Mit diesem Geschäftsmodell verlängert es die Nutzungsdauer von Komponenten, vermeidet den hohen Energie- und Wasserverbrauch der Neuproduktion und erschließt geschlossene Materialkreisläufe. Bis zu 75 Prozent Rohmaterial und Energie können durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Austauschkomponenten eingespart werden. Der Markt hat sich bereits gut entwickelt, verspricht aber weiteres Wachstumspotenzial.

Ein letztes Geschäftsmodell bezieht sich auf Reuse: Die Wiederverwendung gebrauchter Photovoltaikanlagen, auf das sich das Entsorgungsunternehmen 2nd Life Solar spezialisiert hat. Photovoltaikmodule sind eine der aussichtsreichen Technologien der Energiewende. Ihre Wiederverwendung umfassen sie Reparatur oder Instandsetzung oder die direkte Wiederinbetriebnahme des Moduls. Auch das Überdenken des Designs für die Wiederverwendbarkeit und Reparierbarkeit stellt eine wichtige Komponente dar. Im Anschluss an 25 Jahre Erstnutzung kann noch eine Leistungsgarantie von 80 Prozent zugrunde gelegt und die Lebensdauer durch Zweitnutzung um weitere zehn bis fünfzehn Jahre verlängert werden. Aufgrund des weltweit starken Ausbaus der installierten PV-Kapazitäten und dem Auslaufen von Förderungen ist von einer sehr positiven Marktentwicklung hinsichtlich verfügbarer gebrauchter PV-Module für den Second-Life-Markt auszugehen.

Nachhaltige Geschäftsmodelle sichern Wettbewerbsfähigkeit

Abschließend lässt sich sagen, dass es zahlreiche grüne Zukunftsmärkte gibt, die viel Potenzial haben, die Umwelt zu entlasten und Marktwachstum zu erzielen – hier gilt es, aussichtsreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dazu sollte der Fokus auf das Konzept der Kreislaufwirtschaft gelegt werden, es dient nicht nur dem Umwelt- und Klimaschutz, sondern soll auch einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Knappheitsproblems durch sichere Rohstoffversorgung leisten. Mit digitalen Technologien sind Potenziale heute schon umsetzbar. Weitere Best Practices finden Sie in der GreenTech-Studie von MHP.