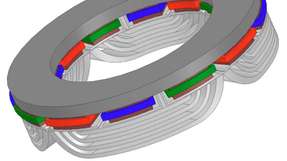

Das wbk Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geht mit dem Forschungsprojekt AgiloDrive2 neue Wege, um die Demontage von Traktionsmotoren wirtschaftlicher und ressourcenschonender zu machen. Eine besondere Rolle spielt dabei die luftgekühlte Motorspindel der Zimmer Group, die es ermöglicht, völlig neue Demontagesequenzen durchzuführen. So können beispielsweise verschlissene Schraubenköpfe abgefräst werden oder gezielt Öffnungen zur direkten Demontage kritischer Bauteile geschaffen werden.

Ein neues Paradigma in der Demontageautomatisierung

Bisher war die Demontage von Elektromotoren ein aufwändiger, oft manueller Prozess. Das KIT entwickelt im Rahmen von AgiloDrive2 eine autonome, robotergestützte Lösung, die nicht nur klassische Demontageschritte automatisiert, sondern auch zerstörende Prozesse intelligent einbindet. Durch die Kombination aus digitaler Prozessplanung, sensorischer Zustandserfassung und adaptiven Fräsprozessen wird eine robuste und flexible Demontagestrategie realisiert.

Der Prozess beginnt mit einem 3D-Mesh-Modell des Motors, das entweder aus CAD-Daten oder gescannten Geometrien generiert wird. Zusätzlich müssen dem System Informationen über Verbindungen gegeben werden, die sich nicht allein aus der Geometrie ableiten lassen. Dies sind vor allem Klebe- oder Schweißverbindungen, aber auch Schraubverbindungen, da Gewinde in der Regel nicht explizit modelliert werden.

Aus diesem Modell kann das System selbstständig mögliche Demontagesequenzen für ein gegebenes Demontageziel ableiten und die entsprechenden Demontageprozesse planen. Eine Simulation der robotischen Demontagezelle wird genutzt, um die so geplanten Prozesse in den Kontext der Roboterzelle zu übertragen und den entsprechenden Steuerungscode zu generieren.

Ein 3D-Kamerasystem überwacht den realen Demontageprozess und gleicht den Ist-Zustand der Baugruppe mit dem jeweils erwarteten Zustand der geplanten Sequenz ab. Dabei erkennt es Abweichungen, wie beispielsweise nicht entfernte oder verschobene Bauteile aber auch Prozessfehlschläge. Falls Schraubenköpfe durch Verschleiß nicht mehr gegriffen werden können oder sich eine Verbindung nicht lösen lässt, kann das System alternative Demontagestrategien berechnen.

In solchen Fällen übernimmt das Robotersystem mit einer luftgekühlten Frässpindel die Aufgabe, problematische Verbindungen gezielt zu entfernen. Basierend auf den erfassten Geometriedaten kann das System präzise Fräsbahnen generieren, um beispielsweise Schraubenköpfe abzutragen. Dies ermöglicht eine fortlaufende, adaptive Anpassung des Demontageprozesses, sodass auch bei unvorhergesehenen Hindernissen eine erfolgreiche Zerlegung des Motors gewährleistet ist.

Fräsen ist aber nicht einfach nur ein Backup für die zerstörungsfreien Prozesse, sondern vielmehr eine gleichwertige Alternative, die ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Welche Strategie gewählt wird, hängt dabei vom gesetztem Demontageziel und den individuellen Randbedingungen der Motoren ab. So kann eine autonom vom System generierte Lösung beispielsweise auch sein, gar nicht erst zu versuchen eine Verschraubung zu lösen, sondern stattdessen eine Öffnung in das Motorgehäuse zu fräsen, um direkt den Rotor ziehen zu können.

Luftgekühlt im Einsatz: Motorspindel der Zimmer Group

Eine Schlüsselrolle in diesem Konzept spielt die Motorspindel der Serie HF145-001 von Zimmer. Mit dieser luftgekühlten Hochpräzisionsspindel lassen sich zerstörende Demontagetechniken mit höchster Genauigkeit durchführen. Da durch gezielte Fräsarbeiten am Motor direkt auf kritische Komponenten zugegriffen werden kann, werden Demontageprozesse beschleunigt, Materialressourcen geschont und Recyclingprozesse verbessert.

Die Motorspindel zeichnet sich besonders durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aus, sodass sie sich für industrielle Automatisierungslösungen anbietet. Da sie sowohl für die Kunststoff- als auch für die Metallbearbeitung geeignet ist und mit einem Elektrolüfter gekühlt wird, war sie die ideale Wahl für dieses Forschungsprojekt. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen aus.

Praxisrelevanz und Zukunftspotenzial

Die durch das KIT entwickelte Technologie könnte schon bald eine tragende Rolle in der industriellen Wiederverwertung von Traktionsmotoren spielen. Unternehmen in der Automobilindustrie, aber auch Recyclingfirmen, könnten von einem solchen System profitieren, indem sie teure manuelle Prozesse reduzieren und zugleich die Wiederverwertbarkeit von Elektromotoren verbessern. Neben dem klassischen Recycling bietet die Technologie zudem Potenzial im Bereich des sogenannten Refurbishing, also der Wiederaufbereitung und erneuten Nutzung von Bauteilen.

Auch innerhalb der Produktion könnte das System dazu beitragen, Ausschuss zu reduzieren, indem es fehlerhafte oder beschädigte Komponenten gezielt demontiert und für eine Wiederverwendung vorbereitet. So könnte beispielsweise bei Fertigungsfehlern in Motorblöcken oder Rotoren eine gezielte Nachbearbeitung erfolgen, anstatt die gesamte Baugruppe zu entsorgen.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen am Markt, aber auch der langfristigen Notwendigkeit nachhaltiger Produktions- und Recyclingverfahren, bietet die autonome Demontage einen vielversprechenden Ansatz. Die Integration zerstörender Prozesse als reguläres Werkzeug innerhalb der Demontagesequenz ist ein innovativer Schritt, der nicht nur Effizienzsteigerungen verspricht, sondern auch neue Möglichkeiten in der ressourcenschonenden Produktion und Wiederverwertung eröffnet.

Mit Projekten wie AgiloDrive2 zeigt das KIT eindrucksvoll, wie durch den Einsatz modernster Robotik und intelligenter Prozessplanung die Herausforderungen der Elektromobilität gemeistert werden können. Eine solche Forschung könnte die Grundlage für einen langfristigen Wandel in der Automobilindustrie legen, auch wenn – oder gerade weil – der Markt derzeit in Bewegung ist.