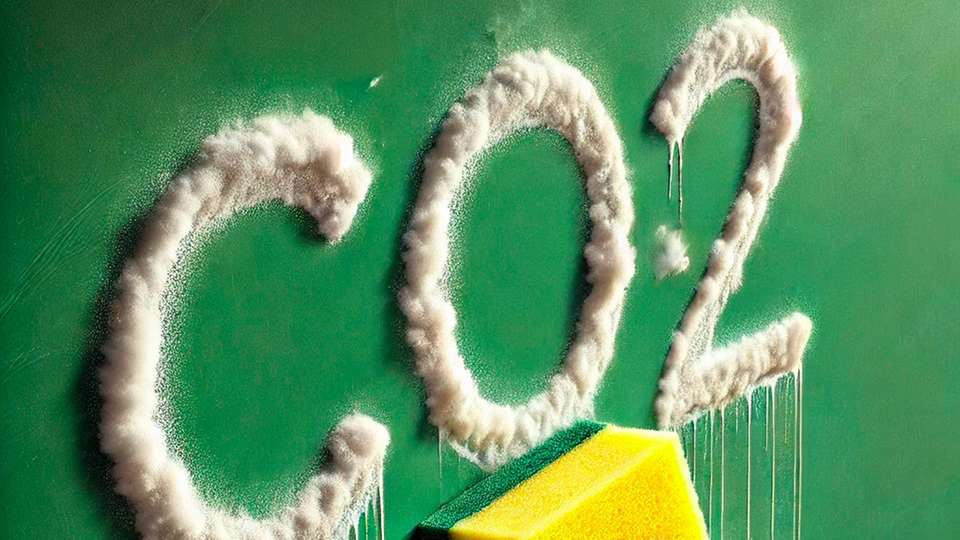

Schwammartige Pellets könnten der Schlüssel zur Vermeidung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre sein und damit künftige Netto-Null-Ziele unterstützen, heißt es in einem neuen Bericht der Universität Nottingham. Die Abscheidung von Kohlendioxid (CO2) aus industriellen Prozessen ist ein notwendiger Schritt, um Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen und die schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren.

Von der Pulverform zum Industrieschwamm

Die im Chemical Engineering Journal veröffentlichte Studie untersuchte den Einsatz neuartiger schwammartiger Materialien, die CO2 einfangen und so verhindern können, dass es aus Quellen wie Kraftwerken in die Atmosphäre gelangt.

Diese neuartigen Materialien, die unter der Bezeichnung magnetische Gerüstkomposite (MFCs) bekannt sind, bestehen aus zwei Komponenten: Porösen Materialien, sogenannten Metall-organischen Gerüsten (MOFs), die das CO2 einfangen, und magnetischen Nanopartikeln, die eine effiziente Erhitzung des Materials mithilfe von Magnetfeldern ermöglichen, um das eingefangene Gas zur Speicherung oder weiteren Verwendung freizusetzen.

Lesen Sie hier: Zu KI vs. Klimawandel!

Bisher konzentrierte sich die Forschung an diesen Materialien auf ihre Pulverform, die für praktische Anwendungen unpraktisch ist. Um dieses Problem zu lösen, entwickelten die Forscher in dieser Studie eine Methode, um MFC-Pulver mithilfe verschiedener polymerer Bindemittel zu kleinen, stabilen Pellets zu formen. Anschließend testeten sie, wie sich die verschiedenen Formulierungen auf die CO2-Aufnahmefähigkeit, die Festigkeit und die Wärmeübertragungseigenschaften des Materials auswirken.

Schwammpellets im Härtetest für die Industrie

Die Ergebnisse zeigten, dass einige Bindemittel wie Polyvinylalkohol (PVA) die mechanische Festigkeit der Pellets deutlich erhöhten. Bereits 4 Prozent Bindemittel führten zu einer Steigerung der Pelletfestigkeit um 107 Prozent. Die Zugabe von magnetischen Nanopartikeln verbesserte zudem die Wärmeübertragung der Materialien deutlich, was für eine energieeffizientere CO2-Abscheidung und -Freisetzung wichtig ist.

Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, diese Materialien für großmaßstäbliche CO2-Abscheidungstechnologien nutzbar zu machen und damit einen Beitrag zur Reduzierung der industriellen CO2-Emissionen und zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten.

„Diese spannende Forschung bringt uns der Entwicklung skalierbarer, energieeffizienter Technologien zur Kohlenstoffabscheidung näher. Indem wir die Festigkeit und das thermische Verhalten dieser Materialien verbessern, eröffnen wir neue Wege für ihren Einsatz in industriellen Anwendungen und tragen dazu bei, CO2-Emissionen an der Quelle zu vermeiden“, so Dr. Luke Woodliffe, Forschungsstipendiat für komplexe Hydride.