In der Displaytechnologie schreitet die Entwicklung neuer Technologien ständig voran. Zwei wichtige Entwicklungen beziehungsweise Verbesserungen wollen wir in diesem Beitrag herausgreifen und näher erläutern. Die Richtung der Optimierungen ist klar und lässt sich im Wesentlichen auf zwei Punkte reduzieren: Die Darstellung des gezeigten Bildes soll verbessert werden, und die Anzeige soll möglichst effizient sein. Daher muss auch der Energieverbrauch verbessert werden. Welche konkreten Bereiche werden nun erforscht, um Verbesserungen bei TFT-LCDs zu erzielen?

Flüssigkristalle

Als Erstes denkt man natürlich an den Flüssigkristall selbst, das grundlegende Material, um ein LCD überhaupt herstellen zu können. In diesem Bereich wird nach wie vor intensiv geforscht. Merck, eine der größten und bekanntesten Firmen auf dem Gebiet der Erforschung und Herstellung von Flüssigkristallen, arbeitet seit einiger Zeit an einer neuen Art der LCD-Technologie, der BluePhase (BP).

Aktuelle Technologien wie TN (Twisted Nematic), IPS (In-Plane Switching), VA (Vertical Alignment) oder FFS (Fringe Field Switching) basieren auf der nemantischen Phase des Kristalls. Die „Blaue Phase“ hingegen kann zwischen der cholesterischen und der isotropen Phase eines Flüssigkristalls auftreten. Bei der Herstellung wird der Flüssigkristall im isotropen Zustand in das Display eingebracht. Die Blue Phase bildet sich dann aus und wird anschließend polymerstabilisiert. Durch die Stabilisierung wird der schmale Temperaturbereich in dem die Blue Phase auftritt, von etwa 3 K auf bis zu 100 K erweitert.

Wie bei herkömmlichen Displays werden bei Blue-Phase-Displays (BPD) oder Blue-Mode-Displays (BMD) elektrische Felder zur Änderung der Lichttransmission genutzt. Üblicherweise setzt man dabei Elemente ein, wie sie auch bei der IPS- oder MVA-Technologie verwendet werden, bei denen sich beide Elektroden auf einer Seite befinden.

Ein entscheidender Vorteil der Blue Phase ist, dass extrem schnelle Schaltzeiten von unter einer Millisekunde erreicht werden können. Das ist wesentlich schneller als bei den derzeitigen LCDs, die Schaltzeiten von einigen 10 ms aufweisen, und liegt damit schon fast im Bereich von OLED-Displays.

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass keine Orientierungslayer für die Flüssigkristalle notwendig sind, wie es bei IPS- oder auch MVA-Displays der Fall ist. Die Blue Phase erscheint optisch bereits isotrop, und die Flüssigkristalle müssen nur noch durch das elektrische Feld ausgerichtet werden. Die Orientierungsschichten und die erforderlichen Produktionsprozesse können bei BPDs eingespart werden, wodurch dennoch ein weiter Blickwinkel erreicht wird.

Vorteile: Das dargestellte Bild erfährt eine Verbesserung durch schnellere Framerates aufgrund schneller Schaltzeiten. Die Kostenstruktur ist besser als bei vergleichbaren Technologien. Der Stromverbrauch ist vermutlich niedriger, da weniger Aufwand für das elektrische Feld erforderlich ist. Wahrscheinlich benötigt auch die Hintergrundbeleuchtung weniger Leistung, da der Orientierungslayer fehlt.

Nachteil: Aktuell sieht es nicht danach aus, dass BP-Displays in naher Zukunft verfügbar wären. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Hersteller eine serienreife Anzeige auf den Markt bringen.

Backlight

Unbestritten ist, dass die Hintergrundbeleuchtung bei LCDs der größte Energieverbraucher ist. Wenn es um die Verbesserung der Energieeffizienz geht, muss daher hier angesetzt werden.

Die derzeit gängige Praxis für Hintergrundbeleuchtungen in industriell genutzten LCDs ist das Edge-Backlight. Dabei werden Leuchtdioden (LEDs) an einer Seite des Displays platziert, und ihr Licht wird mithilfe eines Reflektors und eines Lichtleiters (Lightguide) gleichmäßig über die gesamte Anzeigefläche verteilt. LEDs lassen sich einfach integrieren, aber das Design des Lightguides erfordert einiges an Fachwissen.

Der erste Ansatz zur Verbesserung der Energiebilanz besteht darin, effizientere Leuchtdioden einzusetzen. Dies ist eine schnelle Methode, um die Helligkeit zu erhöhen und/oder den Stromverbrauch des Panels zu reduzieren.

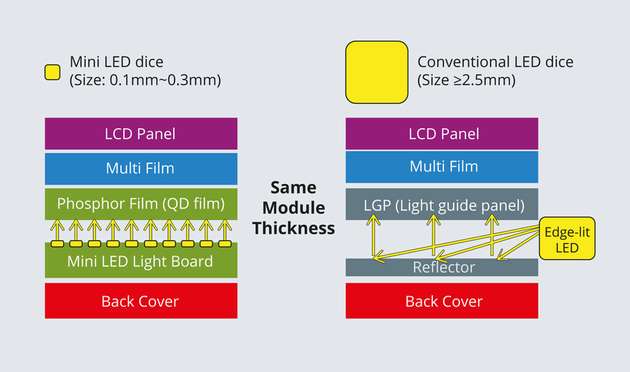

Wirklich bahnbrechend aber ist der Einsatz von MiniLEDs. Diese sind im Vergleich zu den in Edge-Backlights eingesetzten Chip-LEDs deutlich kleiner. Durch die Miniaturisierung eröffnen sich neue Möglichkeiten: Die Dioden können aufgrund ihrer reduzierten Größe direkt hinter dem Display platziert werden, ohne dass das Panel dicker wird.

Apple benutzt diese Technologie mit MiniLEDs seit 2021 in der iPad Pro-Serie und mittlerweile auch bei MacBook Pro. Nun findet die Technologie langsam ihren Weg zu industriell genutzten Displays. Die grundlegende Idee dieser LED-Anordnung entstand jedoch schon deutlich früher, hier sind insbesondere Samsung und LG zu nennen. Sie wurde und wird immer noch bei großen LCDs oder TV-Panels angewandt. Dabei kommen größere Chip-LEDs zum Einsatz, da die Dicke des Displays hier keine wesentliche Rolle spielt.

Wie funktioniert nun ein sogenanntes Full-Array-Backlight?

Bei einem Full-Array-Backlight sind die LEDs auf einem LED-Board in einer sehr dichten Matrix angeordnet. Zum Beispiel ist ein 14,2-Zoll-MacBook-Pro mit mehr als 10.000 Leuchtdioden ausgestattet. Für diese Anordnung wird die COB-Technik (Chip-On-Board) verwendet, da die erforderliche Dichte mit SMD-Fertigung nicht erreicht werden kann.

Jede Diode ist individuell ansteuerbar, idealerweise in Abhängigkeit vom dargestellten Bildinhalt. In der Praxis bedeutet dies, dass die LEDs in dunklen bis schwarzen Bildbereichen gedimmt oder komplett abgeschaltet werden. Das Ergebnis ist ein deutlich verbesserter Kontrast, eine hohe Spitzenhelligkeit und ein erweiterter Farbraum. Kurz gesagt: das Schwarz wird satter und die Farben kontrastreicher. Nicht zu vergessen, die inhaltsabhängige Ansteuerung der LEDs führt auch zu einer geringeren Leistungsaufnahme.

Wie wird die Ansteuerung der MiniLEDs umgesetzt?

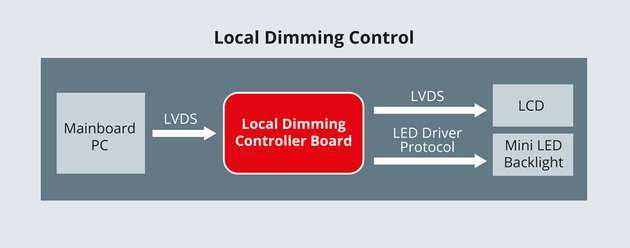

Nachdem die Dioden entsprechend des Bildschirminhalts gesteuert werden müssen, ist ein zusätzlicher Schaltungsteil notwendig. In diesem werden aus den Bilddaten die Informationen extrahiert und aufbereitet, die für die Steuerung der Leuchtdioden erforderlich sind. Generell gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder wird ein eigener Chip für die Steuerung der LED-Treiber verwendet, oder die Regelung erfolgt per FPGA. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile.

Der Einsatz eines dedizierten ICs hat den Vorteil der geringeren Kosten. Auf der anderen Seite ist die Lösung unflexibel, da Anpassungen der Parameter, wenn überhaupt möglich, nur softwareseitig vorgenommen werden können. Dies erfordert zusätzlichen Programmieraufwand und einen leistungsfähigeren Rechner. Zudem ist die Auswahl eines LED-Treibers nur eingeschränkt möglich, da die Kombination von LCD-Treiber, LED-Treiber und Local-Dimming-Controller meist vorgegeben ist. Diese Lösung ist vor allem bei großen Stückzahlen sinnvoll.

Setzt man hingegen ein FPGA ein, ist die Lösung enorm flexibel und kann individuell an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Sie ist zudem schnell, da die Datenverarbeitung in der Hardware erfolgt. Dadurch gibt es auch eine uneingeschränkte Flexibilität bei der Auswahl der LED-Treiber. Zusätzlich sind die NRE-Kosten geringer, allerdings muss man mit höheren Stückkosten rechnen. Für industrielle Anwendungen ist diese Variante besser geeignet.

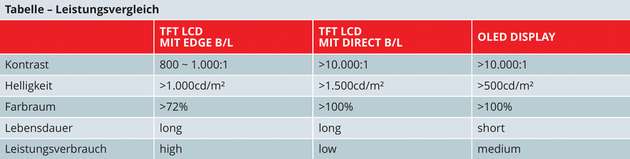

In puncto Bildqualität steht ein TFT-LC-Display mit Full-Array-Backlight einem OLED-Display in nichts nach. Dies ist besonders wichtig für die Industrie, die bisher auf eine Bildqualität verzichten musste, die der von OLED-Anzeigen ähnelt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zwei der wesentlichsten Punkte sind erstens die längere Lebensdauer von TFT-LCDs im Vergleich zu OLEDs und zweitens die Langzeitverfügbarkeit von OLEDs, die im Wesentlichen von Consumer-Anwendungen (hauptsächlich Mobiltelefone und Fernsehgeräte) abhängt, wo im Vergleich zur Industrie sehr viel kürzere Produktzyklen üblich sind.

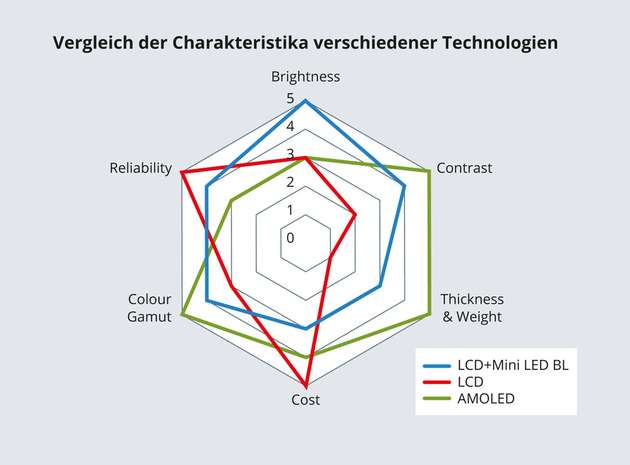

Vorteile: Zum einen ist dies die deutlich verbesserte Bildqualität, die mit sattem Schwarz und kontrastreichen Farben überzeugt. Zum anderen ist der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen LCDs deutlich niedriger.

Nachteile: Um diese Verbesserungen zu erreichen, sind zusätzliche Maßnahmen beim Display erforderlich, was sich in einem höheren Preis widerspiegelt. Da sich diese Displays erst noch am Markt etablieren müssen, könnte es in naher Zukunft durchaus sein, dass sich die Preise aufgrund größerer Produktionsmenge dem Niveau der derzeit gängigen Displays annähern. Einen guten Überblick über die Stärken und Schwächen bietet die Darstellung in einem Netzdiagramm.

Einsatzgebiete: Die ersten Anwendungen für diese Technik finden sich vor allem in medizintechnischen Geräten. Hier liegt der Fokus auf einer möglichst perfekten Darstellung, um feinste Unterschiede erkennen zu können, wie zum Beispiel bei Geräten zur Augendiagnostik oder bei Monitoren zur Unterstützung von Operationen.

Die zweite große Gruppe umfasst spezielle Anwendungen im Outdoor-Bereich. Überall dort, wo es zu Beeinträchtigungen durch Sonnenlicht oder Reflexionen kommen kann, bieten solche Displays eine sehr gute Alternative, wie bei landwirtschaftlichen Geräten (Monitore in der Traktorkabinen) oder auf Schiffen. In Kombination mit den üblichen Maßnahmen zur Verbesserung der Sonnenlichttauglichkeit entsteht so eine nahezu perfekte Lösung. Auch der Temperaturbereich, den wir bisher nicht näher betrachtet haben, ist mit -30 °C bis +80 °C ebenfalls outdoor-tauglich.

Eine weitere Gruppe umfasst den Videobereich. Für professionelles Equipment wird auf eine möglichst naturgetreue Darstellung Wert gelegt. Ob bei High-End-Kameras oder Monitoren – überall wird ein perfektes Bild gewünscht und erwartet. Sicherlich lassen sich noch viele weitere Anwendungen finden, in denen eine exzellente Bildqualität ein Muss ist.

Fazit

Auch bei bereits lange verfügbaren Technologien wie Codico sie liefert, wird weiterhin geforscht, um die Qualität und – in der heutigen Zeit umso wichtiger – die Energieeffizienz zu verbessern. Selbst die seit Jahrzehnten etablierte Technologie der Flüssigkristalldisplays erfährt noch wesentliche Verbesserungen und kann sich gegenüber „neuen“ Technologien wie OLED behaupten.

.jpg)