„Die Handelswelt steht derzeit Kopf“, sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Kreditversicherer hat kürzlich eine Analyse zu diesem Thema vorgelegt. Sie zeigt: Deutsche Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe könnten gefährdet sein.

„Die US-Zölle führen fast überall in der Welt zu erheblichen Verschiebungen bei den Handelsströmen. Viele chinesische Waren könnten nun auf den europäischen Markt umgeleitet werden, anstatt die amerikanischen Regale zu füllen“, erklärt Bogaerts. „Das wird aufgrund der ähnlichen Industriemodelle der beiden Länder vor allem in Deutschland spürbar: Zehntausende Arbeitsplätze sind möglicherweise gefährdet, vor allem im verarbeitenden Gewerbe und bestimmten Regionen. Für das deutsche Wirtschaftswachstum ist es ein weiterer Dämpfer; es kommt durch die zunehmende Konkurrenz schwerfälliger wieder auf die Beine.“

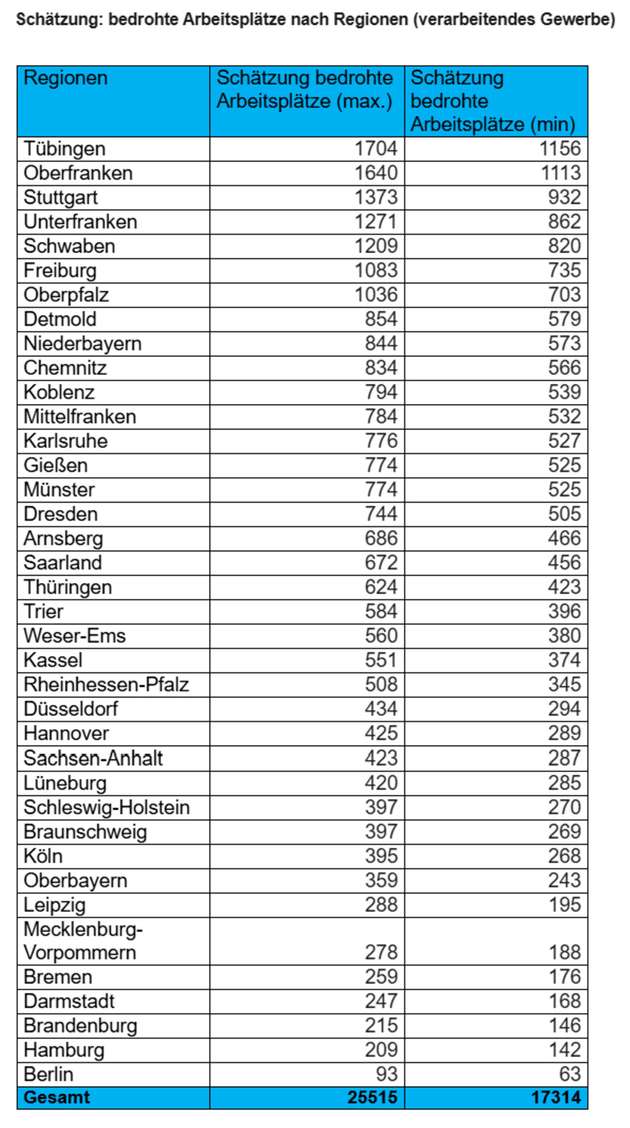

Zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören nach der Analyse Regionen wie Oberfranken und Tübingen. Das liegt an den aktuellen deutschen Importmustern und der regionalen industriellen Struktur mit einer hohen Dichte an Unternehmen in der Textil- und Computerindustrie. Ebenfalls darunter fällt der Raum Freiburg (Computer und Metalle). Aber auch in anderen Regionen in der Bundesrepublik und im Ausland nimmt die Konkurrenz zu.

17.000 bis 25.000 Jobs in Gefahr

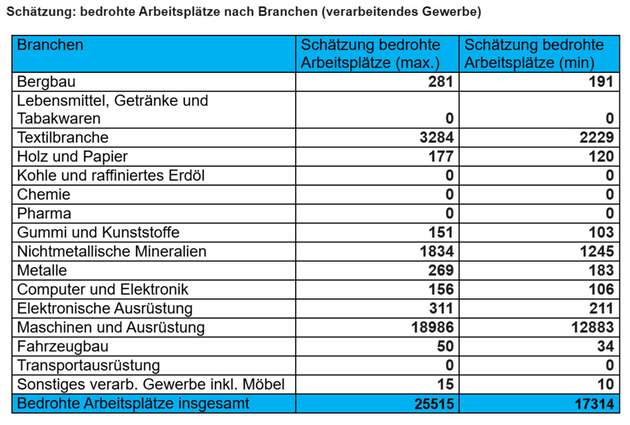

„Durch die wahrscheinliche Umleitung der chinesischen Waren insbesondere nach Deutschland und den verstärkten Wettbewerb könnten nach unseren Schätzungen hierzulande 17.000 bis 25.000 Industriejobs verloren gehen“, sagt Dr. Jasmin Gröschl, Senior-Volkswirtin bei Allianz Trade. „Besonders stark gefährdet sind der Maschinenbau, die Textilindustrie, nichtmetallische Mineralprodukte, Elektronik, Computer und Kraftfahrzeuge. Das entspricht rund 0,2 bis 0,3 Prozent der aktuellen Gesamtbeschäftigung in der deutschen Industrie.“

Die drohenden Arbeitsplatzverluste variieren allerdings je nach Exposition und Bedeutung des jeweiligen Sektors für den Gesamtarbeitsmarkt. Im Maschinen- und Ausrüstungssektor arbeiten besonders viele Angestellte, hier könnten 13.000 bis 19.000 Stellen verloren gehen. Das entspricht rund einem Prozent der aktuellen Arbeitsplätze.

Im Bereich der nichtmetallischen Mineralprodukte könnten ebenfalls bis zu ein Prozent der derzeitigen Jobs entfallen – allerdings ist die Gesamtbeschäftigung in der Branche deutlich geringer. Dadurch fällt die absolute Anzahl der bedrohten Arbeitsplätze mit 1.200 bis 1.800 insgesamt wesentlich kleiner aus. Dem ebenfalls kleineren, aber stark exponierten Textilsektor droht ein Verlustrisiko von zwei Prozent beziehungsweise von 2.200 bis 3.300 Jobs.

Neue Absatzmärkte für chinesische Waren

Chinas Exportverluste in die USA dürften sich ohne bilaterale Einigungen auf insgesamt bis zu 239 Milliarden US-Dollar belaufen. Chinesische Unternehmen werden versuchen, diese in andere internationale Absatzmärkte zu drücken, allen voran in die Europäische Union mit rund einem Drittel (bis zu 80 Milliarden US-Dollar).

So könnten in den nächsten drei Jahren nach Berechnungen der Allianz auf Basis der aktuellen deutschen Importmuster rund 14 Prozent der durch den Handelskrieg zwischen den USA und China verursachten chinesischen Exportverlagerungen in Deutschland landen. Das entspricht Waren im Wert von rund 33 Milliarden US-Dollar. Importe aus China dürften hierzulande demnach um 19 Prozent zunehmen und zu einem Anstieg der deutschen Gesamtimporte um 2,5 Prozent führen.

Knapp 20 Prozent der im Zuge des Handelskriegs umgeleiteten chinesischen Waren dürften in den anderen EU-Ländern (außer Deutschland) landen. Das entspricht Waren im Wert von 47 Milliarden US-Dollar.

Mehr Konkurrenz im In- und Ausland

„Die weltweite Handelsdynamik ist durch den Zollkrieg aus der Balance“, sagt Gröschl. „Deutsche Unternehmen geraten gleich an zwei Fronten unter Druck: einerseits durch den verstärkten Wettbewerb und die eng mit China verzahnten Lieferketten im Inland und andererseits durch das stark exportorientierte deutsche Geschäftsmodell auch verstärkt im Ausland. Das gilt sowohl für Wachstumsmärkte als auch für das EU-Ausland. Gerade in hochwertigen, anspruchsvollen Sektoren konkurrieren chinesische Importe zunehmend mit deutschen Waren.“

Die daraus resultierenden Handelsverluste für Deutschland im EU-Ausland könnten sich auf bis zu -10,5 Milliarden US-Dollar belaufen, was einem zusätzlichen Rückgang des Handels mit EU-Partnern um 0,01 Prozentpunkte entspricht. „Das ist insgesamt zwar sehr überschaubar, aber dennoch für Unternehmen spürbar“, sagt Gröschl. „Viele Unternehmen haben den Export genutzt, um die schwache Binnenkonjunktur zumindest teilweise zu kompensieren. Das wird nun noch schwerer.“

Drei Jahre Dämpfer

Der Handelskrieg verlangsamt das Wirtschaftswachstum in Deutschland: Die Allianz-Trade-Volkswirte gehen in den kommenden drei Jahren von Einbußen beim deutschen Bruttoinlandsprodukt von insgesamt rund 1,5 Prozentpunkten aus. Der größte Anteil der Einbußen (rund -1,3 Prozentpunkte) geht auf das direkte Konto der Zölle, die in der aktuellen Prognose des deutschen BIP-Wachstums von Allianz Trade bereits berücksichtigt sind; sie geht für 2025 von +0,1 Prozent aus, für 2026 von +1,6 Prozent und für 2027 von +2 Prozent. Mit dem intensiven chinesischen Wettbewerb dürften in den kommenden drei Jahren weitere Einbußen von rund 0,2 Prozentpunkte hinzukommen, sodass die deutsche Wirtschaft 2025 voraussichtlich sogar erneut stagnieren dürfte.

Positive Aspekte

Der Handelskrieg hat auch positive Aspekte – wenngleich in eher überschaubarem Ausmaß. Die Inflation dürfte durch den Handelskrieg von 2025 bis 2027 um insgesamt rund 0,5 Prozentpunkte sinken. Die Prognose liegt für 2025 und 2026 aktuell bei einer Teuerungsrate von jeweils 1,9 Prozent und 2027 von zwei Prozent.

Unternehmen dürften bei den Einkaufspreisen profitieren, denn der Zustrom an Waren aus China verbilligt auch viele Vor- und Zwischenprodukte. Das führt zumindest in diesem Bereich teilweise zu höheren Unternehmensmargen, auch wenn es die Verluste bei der Wertschöpfung von Endprodukten nicht kompensieren kann.

„Insgesamt sind das keine rosigen Aussichten, insbesondere mit Blick auf Arbeitsplätze“, sagt Bogaerts. „Was aber Hoffnung gibt, ist die erwiesene Robustheit der deutschen Unternehmen. Sie sind stärker, als viele glauben – und widerstandsfähiger, als die nackten Produktionszahlen glauben machen. Das zeigt zum Beispiel die industrielle Bruttowertschöpfung und die Rentabilität. Die starke Konkurrenz aus China ist nicht neu. Chinesische Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren sukzessive Marktanteile in Europa erobert. Trotzdem hat sich die industrielle Bruttowertschöpfung – also das, was am Ende bei den Unternehmen hängen bleibt – vergleichsweise gut gehalten. Das zeigt, wie anpassungsfähig deutsche Unternehmen sind.“