Wittenstein ist vom Wandel in seiner Geschichte geprägt. War dies nur eine Notwendigkeit aufgrund äußerer Umstände, oder ist es ein Teil Ihrer DNA?

Wandel ist bei uns kein Modewort, sondern ein Grundprinzip. Einer unserer fünf Werte heißt ganz bewusst „Wandel“. Neue Mitarbeitende bekommen ein kleines Büchlein zu diesen fünf Werten. Das Büchlein wirkt unscheinbar, aber es ist eine bewusste Geste: Wir ermutigen und fordern dazu auf, Veränderung nicht als Gefahr zu sehen, sondern als Chance zu begreifen. Unsere Firmengeschichte steht für diese Grundhaltung. Vom Nähmaschinenhersteller zum Anbieter von Präzisions-Planetengetrieben, von dort weiter zu komplexen Servo- und Antriebssystemen und heute zu cybertronischen Systemen, die in der Medizintechnik, in der Tiefsee, tief in der Erde oder im Weltraum funktionieren. Außenstehende empfinden diesen Weg manchmal als abenteuerlich. Für uns ist er logisch. Wir haben nie nur reagiert, sondern aktiv gestaltet. Ich sage gerne: Wir wollen nicht Getriebene sein, sondern Treibende. Dieser Anspruch hat uns zu einem Unternehmen gemacht, das es wagt, neue Felder zu betreten. Und er gibt uns die Zuversicht, dass wir auch die Transformationen der kommenden Jahrzehnte meistern.

Sie haben im Jahr 2019 das Steuer bei Wittenstein übernommen – und wurden seitdem mit vielen Krisen konfrontiert: Pandemie, Energiepreise, Lieferketten. Wie haben die Werte da geholfen?

Nun, ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich mir manche Themen, die sich in den letzten sechs Jahren ereignet haben, gerne erspart hätte. Und auch wenn es vielleicht jetzt pathetisch klingt, aber ohne unsere Werte hätten wir diese Jahre nicht so gut überstanden. Wir haben in der Corona-Pandemie eine sehr klare Entscheidung getroffen: Wir gehen mit der Stammbelegschaft durch diese kritische Phase. Wir haben nicht gewartet, ob die Aufträge einbrechen oder welche Hilfen kommen, sondern sofort gesagt: Unsere Leute bleiben an Bord. Niemand wusste, wie lange die Krise dauert, doch dieses Signal hat enorme Wirkung entfaltet. Es hat Vertrauen geschaffen – bei Mitarbeitern, Kunden und Partnern. Das zweite war Offenheit. Wir haben nicht versucht, alles von oben vorzugeben. Stattdessen haben wir die Mitarbeiter ermutigt, Perspektiven einzubringen, neue Wege vorzuschlagen, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben gesagt: Die äußeren Umstände können wir nicht ändern, aber wir können gestalten. Wir haben antizyklisch investiert. Und genau das hat uns stark gemacht. Nicht zu unterschätzen ist auch unsere Verwurzelung in der Region. Viele unserer Mitarbeiterfamilien sind seit Generationen dabei – Großväter, Väter, Töchter, Söhne. Dieses Band hat uns durch die Krise getragen. Es hat Loyalität gestiftet, aber auch Verantwortung. Wir sind hier tief verankert, wir prägen diese Region mit, und wir wissen: Gerade in Krisenzeiten schauen die Menschen auf Wittenstein.

Sie sind der erste Vorstandsvorsitzende, bei dem aktuell kein Familienmitglied im Vorstand ist. Wie haben Sie Vertrauen gewonnen?

Vertrauen entsteht nicht über Nacht, das kann man nicht anordnen. Manfred Wittenstein und ich haben uns zwei Jahre lang, wie ich gerne sage, „beschnuppert“. Wir haben intensiv miteinander gesprochen – über Strategien, Werte, Erwartungen, aber auch über sehr persönliche Fragen: Was bedeutet es, loszulassen? Was bedeutet es, ein Lebenswerk in andere Hände zu geben? Für ihn war es ein Schritt, der Mut erforderte. Für mich war es Verpflichtung, mit Demut und maximalem Einsatz an diese Aufgabe heranzugehen. Wir haben dabei eine Grundlage vereinbart: Zusagen werden eingehalten. Punkt. Ein Aspekt war besonders wichtig: Geschwindigkeit. Ein Unternehmer, der die Firma von einem 50-Mann-Betrieb zu einem weltweit führenden Hightech-Unternehmen geführt hat, darf nicht erleben, dass plötzlich alles langsamer läuft. Deshalb war klar: Auch mit einem neuen Vorstand muss Entscheidungsfreude erhalten bleiben. Und genau das hat Vertrauen geschaffen. Übrigens: Wir sind nach wie vor im regelmäßigen, intensiven Austausch. Das ist enorm wichtig!

Geschwindigkeit klingt nach einem hohen Anspruch. Wie schaffen Sie es, dass Mitarbeiter sie mittragen?

Geschwindigkeit bedeutet für uns nicht Hetze, sondern Klarheit. Wir schaffen schlanke Prozesse, definieren Verantwortlichkeiten – und geben zugleich Freiräume. Wir sagen: Das Ziel ist klar, den Weg dahin findet ihr. Das hat zwei große Vorteile. Erstens: Die Mitarbeiter entwickeln Eigenverantwortung und Kreativität. Fehler sind erlaubt, solange wir daraus lernen. Zweitens: Wir beschleunigen, weil wir Erfahrungen aus einem Projekt auf andere übertragen können. Geschwindigkeit entsteht durch Lernfähigkeit. Ich sage gerne: Stillstand ist die eigentliche Gefahr. In einer dynamischen Welt müssen wir beweglich bleiben. Geschwindigkeit heißt deshalb für uns: eine Kultur, die Mut belohnt, die Menschen ermächtigt und die Organisation lernfähig hält. Und ja, das macht uns nicht nur schneller, sondern auch innovativer.

Bedeutet das, dass Wittenstein heute mehr ist als klassische Antriebstechnik?

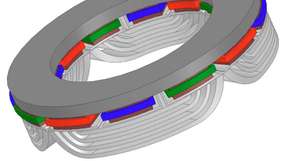

Ganz klar. Wir sprechen von „cybertronischer Bewegung“. Das ist mehr als Mechanik und Mechatronik. Es ist das Zusammenspiel von Getriebe, Motor, Sensorik, Software und Daten gepaart mit unserer Beziehungsintelligenz. Unser Spielfeld reicht buchstäblich von der Tiefsee bis ins All. Wir bauen Antriebe, die hunderte Meter unter dem Meeresboden zuverlässig funktionieren, genauso wie auf der Erde und auch Reaktionsräder für Satelliten. Diese Bandbreite zeigt, wie wir Antriebstechnik neu denken. Damit das gelingt, brauchen wir drei Dinge: ein tiefes Verständnis der Märkte, kompromisslose Kundenorientierung und konsequente Nutzung von Digitalisierung. Und bei allem gilt: Wir haben zwei Ohren. Das verpflichtet uns, dem Kunden zuzuhören. Nur wer zuhört, kann Lösungen entwickeln, die wirklich gebraucht werden. Neben dem Ohr am Markt und beim Kunden denken wir auch sehr langfristig: 2040 oder sogar 2050. Natürlich weiß niemand, wie die Welt dann aussieht. Aber indem wir heute Szenarien entwickeln und durchdenken, sichern wir uns Optionen und Handlungsfähigkeit. Dieser Weitblick ist notwendig, wenn man eine Organisation fit machen will für die nächste Generation.

Apropos langfristig – wie verhindern Sie, dass die Vision 2040 zur Ausrede wird, sich zurückzulehnen?

Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Dekaden. Jedes Jahr führen wir mit allen Regionen und Geschäftseinheiten Strategiegespräche über 2035 und 2040. Das ist kein Planspiel, sondern Routine. Ich bin über 60 Jahre alt. Wenn ich über 2040 rede, merken auch die Jüngeren: Zukunft betrifft uns alle. Manche fragen: Warum soweit vorausdenken? Unsere Antwort: Weil Entwicklung Zeit braucht. Technologiezyklen dauern oft zehn Jahre und länger. Wer heute nicht darüber nachdenkt, wo er 2040 stehen will, ist 2030 schon abgehängt. Diese Langfristigkeit schützt uns vor Betriebsblindheit. Sie zwingt uns, unbequeme Fragen zu stellen. Welche Märkte sind 2040 entscheidend? Welche Rohstoffe sind knapp? Welche Technologien verdrängen die heutigen? Es sind diese Fragen, die uns handlungsfähig machen.

Welche Rolle spielt Internationalisierung in Ihrer langfristigen Strategie?

Eine sehr große. Unsere drei Hauptsäulen sind Europa, USA sowie China und Japan. Aber wir sehen Wachstumsmöglichkeiten auch in der Vereinigung südostasiatischer Nationen, Indien oder im Baltikum. Das Prinzip heißt „Local for Local“. Wir wollen in den Hauptregionen entwickeln und produzieren, wo unsere Kunden sind. In den USA bauen wir aktuell unseren Standort in Bartlett bei Chicago aus. Diese Entscheidung haben wir schon 2022 getroffen, also vor der aktuellen geopolitischen Lage. Damit sichern wir Nähe zum Kunden, kürzere Lieferketten und nachhaltigere Logistik. Natürlich verschwinden Risiken nicht. Die Kunst ist, sie nicht nur abzuwehren, sondern ihre Chancen zu nutzen. Und genau das hat Wittenstein über Jahrzehnte geprägt.

Wachstum heißt auch Akquisitionen. Wie wichtig sind diese für Sie?

Wir kaufen nicht, um schnell größer zu werden. Wir kaufen, wenn es unsere Kompetenzen sinnvoll ergänzt. Der Erwerb des Standortes Brno beispielsweise hat uns in der Servomotorik gestärkt. baramundi hat uns IT- und Datenkompetenz gebracht. Entscheidend ist: Passt es in unsere Strategie, stärkt und erweitert es unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, schafft es letztendlich signifikanten Mehrwert für unsere Kunden? Ein Vorteil als Familienunternehmen ist, dass wir nicht quartalsgetrieben sind. Wir können langfristig handeln. Deshalb prüfen wir Zukäufe gründlich und schauen nicht nur auf Technologie, sondern auch auf Kultur. Denn am Ende geht es nicht nur darum, Know-how einzukaufen. Es geht darum, voneinander zu lernen. Wenn eine Übernahme uns auch kulturell bereichert, dann ist sie umso erfolgreicher.

Sie erwähnten den IT-Spezialisten baramundi. Wie sehr prägt eigentlich die Digitalisierung Wittenstein?

Hardware bleibt unser Fundament. Aber Digitalisierung schafft Mehrwert. Wir entwickeln durchgängige digitale Ketten – vom Engineering über die Fertigung bis zum Service. Wir nutzen Simulationen, optimieren Lieferketten, vernetzen Produkte, statten sie mit Sensorik aus und werten Daten mit KI aus. Unser Ziel ist es zum Beispiel Health Indices bereitzustellen, die präzise anzeigen, wann ein Antrieb gewartet werden muss. Das ist keine Spielerei, sondern ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden. Für derartige, durchgängige Digitalisierungslösungen wurden wir jüngst vom VDMA ausgezeichnet. Ein Beleg, dass wir hier Maßstäbe setzen. baramundi ist ein wichtiger Teil, weil es IT-Sicherheit und Plattformkompetenz ins Haus gebracht hat. Aber wir verlassen uns nicht allein darauf. Wir haben unser eigenes Digitalisierungszentrum gegründet und den sehr erfolgreichen Unternehmensteil High Integrity Systems. So entsteht ein breites Fundament. Digitalisierung bei Wittenstein ist kein isoliertes Projekt, sondern durchzieht immer mehr das gesamte Unternehmen.

Ihre Produkte gelten als sehr robust. Wie verbinden Sie Qualität mit Nachhaltigkeit?

Qualität ist unantastbar. Viele unserer Getriebe halten länger als die Maschinen, in die sie eingebaut sind. Das ist eine unserer größten Stärken – und auch eine Verpflichtung. Condition Monitoring nutzen wir beispielsweise nicht, um Lebensdauer künstlich zu verkürzen, sondern um sie zu verlängern. Es geht darum, Material effizient einzusetzen, Stillstände zu vermeiden und Kreisläufe zu schließen. Ein zentrales Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Unser Leitsatz lautet: „Wir schaffen Technik, die einen Beitrag zum Erhalt der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen leistet.“ Das bedeutet: Wir entwickeln Produkte so, dass sie ein zweites Leben haben können. Wir fragen uns: Sind Bauteile leicht demontierbar? Lassen sich Materialien recyceln? Können wir Ersatzteile wiederverwenden? Noch fragen zu wenige Kunden danach. Aber ich bin überzeugt: Das wird sich ändern. Rohstoffknappheit, etwa wie bei den seltenen Erden, wird das Thema voraussichtlich sogar massiv beschleunigen. Deshalb verankern wir Nachhaltigkeit schon heute fest in unseren Prozessen – auch wenn ich mir manchmal wünsche, es ginge schneller.

Zum Schluss – was treibt Sie persönlich an, und welche Botschaft haben Sie an den Mittelstand?

Mein Antrieb ist, Wittenstein robust und zukunftssicher zu machen. Wir haben enormes Know-how in den Köpfen unserer Mitarbeitenden. Dieses Wissen zu vernetzen und daraus systemische Lösungen zu schaffen, ist mein Ziel. Darüber hinaus liegt mir die Förderung junger Talente am Herzen. Ich sage manchmal: Hätten wir vor 20 Jahren gedacht, dass ein Telefon einmal all das kann, wofür es früher viele Geräte brauchte? Nein. Aber genau das zeigt die Geschwindigkeit des Wandels. Deshalb brauchen wir junge Menschen, die Lust haben, Zukunft zu gestalten. Die Wittenstein-Stiftung engagiert sich dafür und auch das Unternehmen Wittenstein fördert MINT-Projekte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal auch an kleine und mittelständische Unternehmen: Lasst uns um Talente ringen, dass sie die Freude an den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wieder gewinnen und in unsere Unternehmen kommen. Meine weitere Botschaft an Mittelständler ist auch: Lassen Sie sich nicht entmutigen. Definieren Sie Ihren eigenen Weg und gehen Sie ihn konsequent. Erfolg entsteht nicht zufällig. Oder, wie ich es gerne formuliere: Nur im Lexikon steht Erfolg vor Fleiß – und Glück kommt immer erst danach.