Antimikrobiell bedeutet gegen Mikroorganismen gerichtet. Eine solche Oberfläche wird mit einem antimikrobiell wirkenden Additiv ausgestattet. Dadurch wird die Vermehrung von Mikroorganismen gehemmt oder die Mikroorganismen werden inaktiv. Die Begriffe antimikrobiell und antibakteriell werden häufig fälschlicherweise synonym verwendet. Antimikrobielle Substanzen sind Stoffe, die zu einer Inaktivierung und zur Reduzierung der Vermehrung von Mikroorganismen führen. Mikroorganismen sind Lebewesen bis zu einer Größe von 30 µm zu denen unter anderem Pilze, Bakterien oder Algen zählen. Der Begriff antibakteriell bezieht sich ausschließlich auf Bakterien. Viren zählen aus biologischer Sicht nicht zu den Lebewesen, da sie keinen eigenen Stoffwechsel aufweisen und zur Vermehrung eine Wirtszelle benötigen.

Desinfektion von Oberflächen

Krankheitserregende Viren und Mikroorganismen werden als Keime bezeichnet. Mithilfe einer antimikrobiell wirkenden Oberfläche wird die Keimanzahl dieser krankheitserregenden Mikroorganismen und Viren reduziert. Eine antimikrobielle Wirkung wird als Keimreduktion in Prozent angegeben, die in eine Keimanzahl als Koloniebildende Einheit (KBE) bezogen auf ein definiertes Volumen umgerechnet werden kann. Wird durch eine antimikrobielle Wirkung bei einer Ursprungspopulation von 5* 105 KBE/ml eine Keimreduktion von 99 Prozent erreicht, dann reduziert sich die Population auf 5000 KBE/ml. Findet eine Keimreduktion von 99,9 Prozent statt, reduziert sich die Population auf 500 KBE/ml.

Erst ab einer Keimreduktion von 99,999 Prozent (entspricht 5 KBE/ml) spricht man von einer Desinfektion. Eine vollumfängliche Abtötung von Mikroorgansimen, Viren und jegliche DNA-Fragmente kann ausschließlich mit einer Sterilisation erreicht werden. Ein solches Verfahren stellt etwa die Dampfsterilisation dar, bei der ein Gegenstand durch Erhitzen im feuchten Zustand in einem Autoklav bei 121 °C für 20 min bei 2 bar in Wasserdampf sterilisiert wird

Jeder Mikroorganismus reagiert anders auf eine antimikrobielle Substanz. Deshalb muss die Keimreduktion für einzelne Organismen angegeben werden. Die Messung der Keimreduktion wird durch die Norm ISO 22196 definiert (für bakterielle Aktivität). Häufig wird die antibakterielle Wirkung an den Bakterien Escherichia coli und Staphylococcus aureus geprüft. Für antivirale Wirkungen auf nicht-porösen Oberflächen existiert zudem die Norm ISO 21702 (2019).

Antimikrobielle Wirkmechanismen

Chemische Mechanismen: Um einer Oberfläche eine antimikrobielle Wirkung zu verleihen, gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Für Eingabesysteme mit projiziert-kapazitiven Touchscreens (PCAP) wird eine antibakterielle Wirkung für das Frontglas gefordert. Positiv geladene Silber-Ionen sind die am häufigsten eingesetzte antibakteriell wirkende Substanz. Die Silber-Ionen sind in der Lage die Zellwand von Bakterien zu durchdringen. Silber-Ionen reagieren mit den Enzymen und hemmen dadurch deren Funktion.

Physikalische Mechanismen: Neben chemischen Wirkstoffen finden auch physikalisch wirkende Substanzen Einsatz zur Keimreduktion. Durch den Einsatz von scharfkantigen Substanzen wie beispielsweise Siliziumdioxid findet beim Auftreffen der Mikroorganismen auf die behandelte Oberfläche ein mechanischer Zellaufschluss statt. Dabei werden die Zellwände beziehungsweise Zellmembranen aufgebrochen, was zu einer Nekrose führt. Dieser Mechanismus ist unabhängig von der Art des Mikroorganismus.

Eine weitere Methode zur Inaktivierung von Mikroorganismen ist der Einsatz von UV-C-Strahlung. Diese Methode wird beispielsweis zur Desinfektion von Wasser, Luft aber auch Oberflächen eingesetzt. UV-Strahlen werden in Abhängigkeit ihrer Wellenlänge in die Bereiche UV-A (315 bis 380 nm), UV-B (280 bis 315 nm) und UV-C (100 bis 280 nm) unterteilt. Diese Strahlungen werden von der Sonne abgegeben, wobei nur die UV-A- und UV-B-Strahlung auf der Erdoberfläche ankommen. Die UV-C-Strahlung wird von der Atmosphäre abgehalten, da sonst Leben auf der Erde nicht möglich wäre. Bei Bestrahlung von Oberflächen mit UV-C-Wellenlängen kommt es zu Strangbrüchen der DNA und potenziell daraus resultierenden Erbgutschäden. Dieser Mechanismus führt zu einer Inaktivierung von Mikroorganismen und Viren. Im menschlichen Körper finden ebenfalls Schädigungen statt, die sich in Form von Hautkrebs und einer Schädigung der Augen äußern können.

Qualifizierte Materialauswahl

Glas: Glashersteller verwenden Silber-Ionen als aktiven Inhaltstoff oder es werden Silber-Ionen als zusätzliche Oberflächenbeschichtung aufgebracht. Antibakterielle Gläser spezifizieren eine Keimreduktion mit bis zu 99,9 Prozent bei S.aureus und bei E.coli und P.aeruginosa von 99,99 Prozent. Die Qualifizierung erfolgt nach der Testmethode JIS Z 2801.

Bei einer antimikrobiellen Oberflächenbeschichtung erfolgt die Qualifikation nach der Norm ISO 22196:2011. Die Keimreduktion ist spezifiziert für E.coli, S.aureus und C.difficile bei 99,99 Prozent. Weitere Glashersteller qualifizieren nach der Norm ISO 22196:2011-08 mit dem Ergebnis für E.coli bei 100 Prozent.

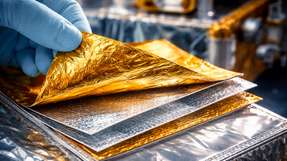

Film: Flexible Polyesterfilme werden ebenfalls mit Silber beschichtet. Dieser Film kann auf bestehende Oberflächen laminiert werden. Diese Folien werden bei resistiven Touchscreens eingesetzt. Ein Vorteil ist das nachträglich mögliche Aufbringen und die Austauschbarkeit in der Anwendung. Folien werden nach der Testmethode JIS Z 2801 qualifiziert und erreichen eine Keimreduktion bei den E.coli und S.aureus Bakterien von mehr als 99 Prozent.

Einen weiteren Polyesterfilm gibt es mit dem aktiven Inhaltsstoff Zinkpyrith-Ion. Hier wurde eine Keimreduktion für E.coli, S.aureus, P.aeruginosa und K.pneumoniae von 99,99 Prozent in Tests erreicht. Die Oberfläche dieser Filme kann mit gängigen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

Weitere Verfahren

Die antimikrobielle Parylene-Technologie auf Basis einer Polymerbeschichtung wird etwa zur Oberflächenbehandlung von Gehäusen bei medizinischen Geräten verwendet.

Antimikrobiell wirkendes Siliziumdioxid wird durch ein Spray-Verfahren auf Oberflächen aufgebracht. Die aufgetragene SiO2-Schicht ist scharfkantig und führt zu einem Zellaufschluss, wodurch die Mikroorganismen absterben. Die Wirkdauer wird mit mehr als einem Jahr angegeben.

Eine weitere Möglichkeit ist die plasmabasierte Desinfektion von Oberflächen. Dabei wird auf einer zu reinigenden Oberfläche Atmosphärenplasma generiert, wodurch Molekülverbände dissoziiert werden. Die Dissoziation ist zeitlich begrenzt, und es findet eine Rekombination statt. Mit dieser Methode werden Mikroorganismen inaktiviert.

Optimierte Designs bei Eingabesystemen

Sämtliche antimikrobiellen Oberflächen erreichen nur eine begrenzte Wirksamkeit. Zur Sicherstellung einer möglichst einfachen Desinfektion des Gerätes ist es wichtig, dass diese Eingabesysteme keine Schmutzkanten aufweisen. Alternativ stehen auch Technologien basierend auf projiziert-kapazitiven und Infrarotlicht-aktiven Bedienelementen für eine berührungslose Bedienung eines Eingabesystems zur Verfügung.

.jpg)