Forschenden des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist es erstmals gelungen, einen Atomstrahl durch einen Festkörper zu beugen. Bisher wurde dies nur mit Elektronen oder Neutronen gezeigt. Dabei nutzten sie, dass sich Atome wie Wellen verhalten können. Ähnlich wie Wasserwellen bilden Materiewellen ein charakteristisches Muster, wenn sie auf eine atomare Gitterstruktur treffen.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind enorm: Das Spektrum reicht von der Materialforschung über Nanotechnologien in der Industrie und möglicherweise bis in die Medizin. Das Verfahren kann helfen, gegen Weltraumstrahlung resistente Materialien zu entwickeln, beispielsweise für Raumfahrtelektronik. Die Technologie verspricht zudem eine schonende Untersuchung strahlungsempfindlicher Proben.

Materialforschung mit Materiewellen

In der Materialforschung, in der Biomedizin und der Chemie ist die Elektronenmikroskopie ein unverzichtbares Analysewerkzeug. Die Materiewellen der Elektronen können einzelne Atome sichtbar machen. Damit ist es beispielsweise möglich, die Bildung von Kristallen, Fremdatome oder Fehlstellen in Atomgittern sowie die Güte von Oberflächen zu untersuchen.

Bei der Transmissionsmikroskopie werden die Proben bisher mit einem Elektronenstrahl durchleuchtet. Dies bringt jedoch eine enorme Strahlenbelastung mit sich. „Die Strahlendosis ist lokal so hoch, dass sich das Verfahren nicht für organische Stoffe eignet“, erklärt PD Dr. Christian Brand vom DLR-Institut für Quantentechnologien.

Das DLR entwickelt daher neue, zerstörungsfreie Messmethoden für die Materialforschung. Die Technologien basieren auf Materiewellen von Atomen. Sie versprechen eine zerstörungsfreie, bildgebende Analyse atomarer und molekularer Strukturen in Festkörpern und organischen Proben.

Mit zwei Millionen km/h durch den Festkörper

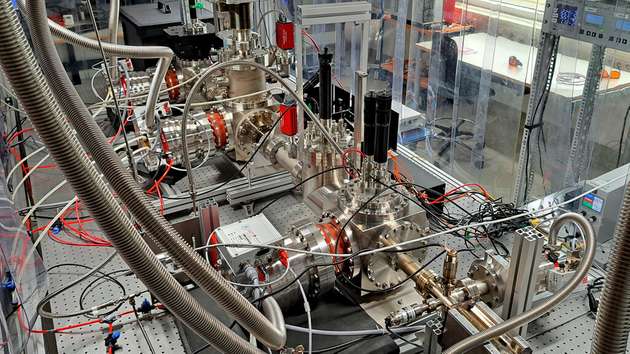

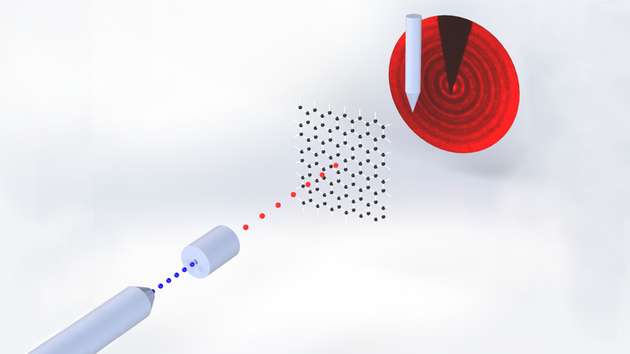

Am DLR-Institut für Quantentechnologien ist es nun erstmals gelungen, Atomstrahlen an einem Festkörper zu beugen. Die DLR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in einer Vakuumkammer Wasserstoff- und Heliumatome auf Geschwindigkeiten von bis zu zwei Millionen km/h beschleunigt und damit eine ultradünne Membran aus Graphen durchleuchtet. Diese bestand aus nur einer einzelnen Schicht von regelmäßig angeordneten Kohlenstoffatomen.

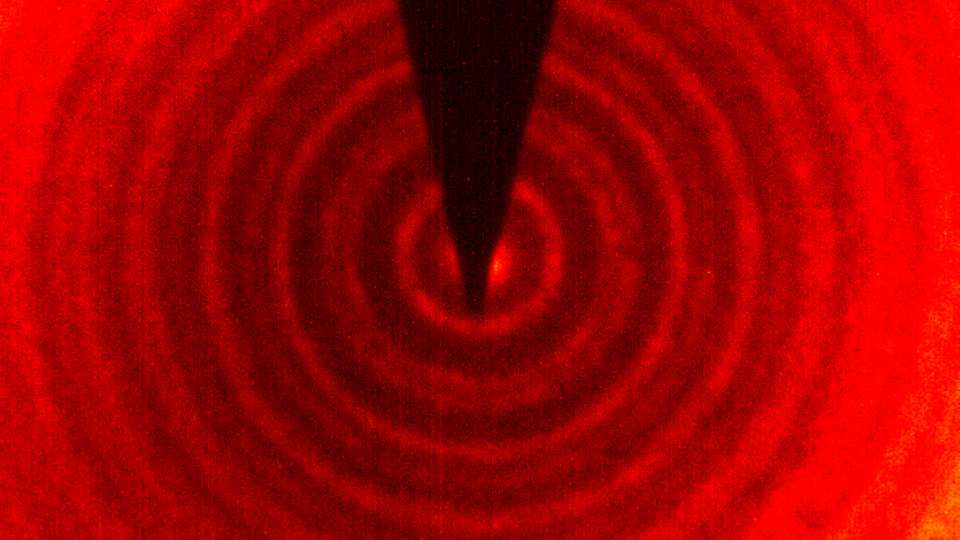

Beim Durchdringen der Graphenmembran zeigte der Atomstrahl seine quantenphysikalischen Welleneigenschaften. Als Materiewellen umfliegen die einzelnen Atome mehrere Kohlenstoffatome der Probe gleichzeitig. Dabei werden sie ähnlich wie Wasserwellen an Hindernissen abgelenkt und überlagern sich hinter der Probe. Dort entsteht ein sogenanntes Beugungsmuster, das auf einem Detektorschirm sichtbar wird. Form und Größe des Beugungsmusters erlauben Rückschlüsse, wie die Atome in der Probe angeordnet sind.

Materiewellen von Atomen öffnen gegenüber Verfahren mit Elektronen- oder Neutronenstrahlen neue Möglichkeiten in der Materialforschung. Der große Vorteil von Atomen ist, sie sind elektrisch neutral. Sie wechselwirken mit den Proben wesentlich schonender als Elektronen. Damit lässt sich der atomare oder molekulare Aufbau auch von strahlungsempfindlichen Proben bestimmen, beispielsweise in der organischen Chemie oder perspektivisch auch in der Biologie und Medizin. Zum anderen lassen sich Atomstrahlen einfacher erzeugen als Neutronenstrahlen, für die ein Kernreaktor nötig ist.

Angepasste Geschwindigkeit führte zum Erfolg

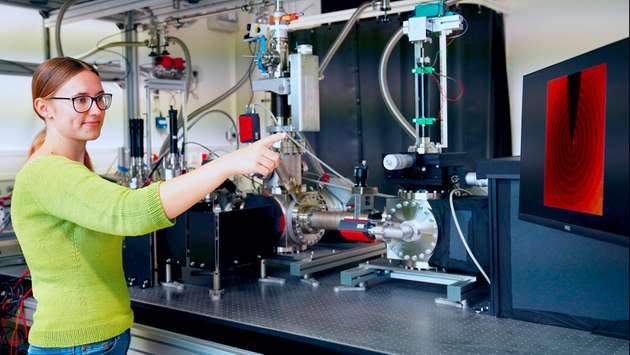

Um das Beugungsmuster der Materiewellen aufnehmen zu können, dürfen die Atome in dem Strahl nicht zu langsam und nicht zu schnell sein. „Die Herausforderung war, die Graphenmembran so rein wie möglich zu halten und die Geschwindigkeit des Atomstrahls so anzupassen, dass wir die Beugungseffekte deutlich sehen konnten. Festkörper sind so massiv, dass Atomstrahlen sie normalerweise nicht durchdringen können. Die Atome bleiben darin einfach stecken“, erklärt Carina Kanitz, die das Experiment durchgeführt hat. Die Atome dürfen aber auch nicht zu schnell sein, sonst überlagern sich die einzelnen Strukturen des Beugungsmusters und lassen sich nicht mehr auseinanderhalten.

„Wir haben uns natürlich gefragt, warum die empfindlichen Quantenzustände der Atome beim Durchdringen der Probe nicht zerstört werden. Sonst gäbe es kein Beugungsbild, wie wir es gemessen haben“, erklärt Christian Brand. Die Antwort lieferten Simulationen aus der Gruppe von Prof. Toma Susi, Leiter der Abteilung Physik Nanostrukturierter Materialien an der Universität Wien. „Die Atome sind so schnell, dass sie nur den Millionsten Teil einer Milliardstel Sekunde Zeit haben, mit der Probe zu interagieren. Das ist so kurz, dass die Quantenzustände erhalten bleiben“, sagt Toma Susi.

Die Wasserstoff- und Heliumatome quetschen sich regelrecht durch die Graphenmembran hindurch. „Je schneller die Atome durch die Membran hindurchfliegen, umso weniger müssen sie die Kohlenstoffatome in der Membran zur Seite drücken, desto geringer ist die quantenphysikalische Wechselwirkung zwischen Atomstrahl und Probe. Der Atomstrahl verhält sich dann wie eine breite Welle, die den Festkörper großflächig durchdringt“, ergänzt Christian Brand.

Sonnenwind im Labor für strahlungsresistente Elektronik

Die DLR-Forscherinnen und -Forscher wollen die Beugung von Atomen nun an Materialien erproben, die sich mit den bisherigen Methoden nur schwer untersuchen lassen. Der Fokus liegt auf Stoffen der organischen Chemie, wie Polymermembranen für Filtersysteme, bis hin zu Materialien für Elektronikbauteile.

Aktuell sind rund 2.000 sogenannte funktionale 2D-Materialien wie Graphen bekannt. Sie besitzen oft spezielle elektrische Eigenschaften. Atomar dünne Membranen haben als Hightech-Werkstoffe ein enormes Potenzial, um elektronische Bauteile zu miniaturisieren. Dies macht sie besonders für die Raumfahrt interessant. Anwendungen reichen von Miniaturkondensatoren bis zu Quantensensoren für elektrische und magnetische Felder.

Die Technologie der Materiewellen von Atomen kann helfen, strahlungsresistente Materialien zu entwickeln und zu erproben. Teilchenstrahlung mit Energien wie in den Beugungsexperimenten ist im Weltraum allgegenwärtig, beispielsweise im Sonnenwind. Dies kann strahlungsempfindliche Materialen oder auch elektronische Bauteile beim Einsatz im Orbit schädigen. In Atomgittern entstehen Defekte wie Einschusslöcher, Moleküle können zerbrechen. Mit Hilfe von Materiewellenexperimenten lassen sich solche Bedingungen mit Atom-, Ionen- und Elektronenstrahlen im Labor nachstellen. Das Ziel ist ein tieferes Verständnis, wie Materie und Teilchenstrahlen wechselwirken und Lösungen zu finden, wie sich Strahlenschäden vermeiden lassen.

Hintergrundinfo: Materiewellen und Welle-Teilchen-Dualismus

Fällt Licht durch eng beieinander liegende Spalte von der Größe der Lichtwellenlänge, entsteht dahinter ein Muster aus hellen und dunklen Streifen, das sogenannte Beugungsmuster. 1924 sagte Louis des Broglie das gleiche Phänomen auch für Elektronenstrahlen voraus. Die Physiker und Nobelpreisträger George Paget Thomson, Clinton Davisson und Lester Germer konnten 1927 die Beugung von Elektronenstrahlen an Kristallen experimentell nachweisen. Dies bestätigte de Broglies Materiewellenhypothese. Die Beugung von Materiewellen legte mit den Grundstein für die heutige Transmissionselektronenmikroskopie.

Quantenobjekte haben gleichzeitig Wellen- und Teilcheneigenschaften. Die Wahrscheinlichkeit ein Quantenobjekt an einem bestimmten Ort zu finden, verhält sich wie eine Welle. Als Welle breiten sich Quantenobjekte im Raum aus und sind an mehreren Stellen gleichzeitig. Bei einer Messung tauchen sie als Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt an nur einem Ort auf. Quantenobjekte besitzen daher gleichzeitig einen Impuls und eine Wellenlänge.