Condition Monitoring bezeichnet die kontinuierliche Überwachung des Zustands von Maschinen und Anlagen mit dem Ziel, Störungen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen und präventiv Wartungsmaßnahmen einzuleiten. In der Vergangenheit wurden hierbei lediglich die Sensorwerte betrachtet und über eine Grenzwertüberwachung ein Signal gegeben, damit sich die Instandhaltung vor Ort ein Bild macht und nach der Ursache sucht. Heute sind die Anforderungen erheblich größer.

Von der Reaktions- zur Präventionsstrategie

Durch die „Industrie 4.0“ wird die Überwachung des Zustands von Maschinen und Anlagen in Echtzeit als Teil einer vorausschauenden Instandhaltung (englisch „Predictive Maintenance“) erst möglich. Das Ziel ist die Hochverfügbarkeit von Produktionsanlagen. Maschinen und Anlagen sollen gewartet werden, bevor sie ausfallen, aber auch nicht früher als nötig. Vor diesem Hintergrund möchte man heutzutage möglichst präzise wissen, um was für ein Problem es sich handelt und wie dringend gehandelt werden muss. Die Rohdaten der Sensoren werden dazu mittels entsprechender Algorithmen ausgewertet, um potenzielle Probleme wie Verschleißerscheinungen, Materialermüdung oder drohende Maschinenausfälle rechtzeitig zu erkennen.

Moderne Condition-Monitoring-Systeme (CMS) können aber noch mehr: Außer den Betriebsdaten der Maschinen lassen sich beispielsweise auch Informationen aus der Instandhaltungshistorie, Vibrationsmessungen oder Öl-Analysen einbeziehen. Und künstliche Intelligenz liefert aus all diesen Faktoren wertvolle Erkenntnisse über den Zustand von Anlagen.

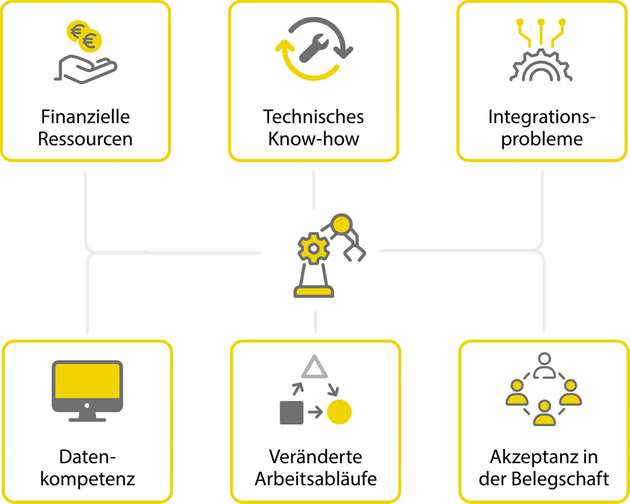

Herausforderungen bei der Einführung

Für eine erfolgreiche Einführung im Maschinenbau ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise wichtig, bei der technische, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Dabei gilt es, einige Herausforderungen zu meistern. Finanzielle Ressourcen sind oft ein Problem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die begrenzte Mittel haben, um in die Infrastruktur für Condition Monitoring zu investieren. Die Anschaffung von Sensoren, Datenerfassungssystemen und leistungsfähiger Analysesoftware kann in KMU eine große Hürde darstellen. Um in Condition Monitoring einzusteigen und die Ausgaben in einem geringen Rahmen zu halten, kann die Zustandsüberwachung zunächst als kleines, auf einen Teilbereich der Produktion beschränktes Projekt gestartet werden. Die Unternehmen können dann über die Zeit wichtige Erkenntnisse sammeln, mit denen sie das Condition Monitoring auch auf andere Produktionsbereiche ausweiten können.

Technisches Know-how: Hilfe zur Selbsthilfe

Überhaupt ist das technische Know-how beim Start eines CMS-Projekts ein wichtiges Grundproblem: Die Implementierung und Nutzung moderner Condition-Monitoring-Technologien erfordert neben technischem Verständnis nämlich immer auch Fachwissen. Gerade kleinere Betriebe haben nicht immer die nötigen IT-Kapazitäten und Expertisen.

Das betrifft beispielsweise das physikalisches Verständnis für mechanische Vorgänge bei der Überwachung störanfälliger Komponenten wie Wellenlager oder Zahnräder in einem Getriebe. Wenn eine Motor-Getriebe-Einheit überwacht werden soll, reicht es nicht, einen Vibrationssensor irgendwo an die Einheit zu montieren. Dazu muss die gesamte Baueinheit im Hinblick auf den Aufbau betrachtet werden, um entscheiden zu können, an welchen Punkten die Sensoren montiert werden müssen. Um feingranular die Ursache, also das schadhafte Bauteil, zu erkennen, muss beispielsweise pro Getriebestufe und pro Lager ein Sensor montiert werden.

Nachdem diese Hürde genommen wurde, wartet die Datenauswertung. Zum einen werden dafür komplexe Algorithmen benötigt, welche auf Basis der physikalischen Eigenschaften entwickelt werden müssen. Aber auch die Deutung der Ergebnisse erfordert ein spezielles Know-how, damit es weder Fehlalarme gibt noch mechanische Schäden übersehen werden. Ist dieses Wissen nicht vorhanden, droht den Unternehmen trotz des Einsatzes eines CMS ein ungeplanter Ausfall der Anlage.

Vor diesem Hintergrund ist es von großem Vorteil, wenn der Anbieter eines Condition-Monitoring-Systems nicht nur die Hard- und Software liefert, sondern auch technische Beratung in der Entwicklungsphase und weitergehende Analysen als Dienstleistung anbietet und so die Wissenslücke bei seinen Kunden schließt. Quasi: Hilfe zur Selbsthilfe.

Bei der Einbindung des Zustandsüberwachungssystems in bestehende Produktionsumgebungen und IT-Landschaften können Integrationsprobleme auftreten. Kompatibilitätsschwierigkeiten und Schnittstellen-Probleme müssen überwunden werden. Vorteilhaft für dieses Problemfeld ist ein System, das autark ist und beispielsweise über eine Mobilfunk-Verbindung die Daten zur Analyse weiterleitet. Darüber hinaus können digitale Ein- und Ausgänge nach SPS-Standard mit übergeordneten Steuerungssystemen einfache Informationen vor Ort austauschen. Mit einem solchen Ansatz muss die bestehende IT-Infrastruktur gar nicht genutzt werden: Die Daten werden über einen neuen Übertragungskanal an eine neu installierte Software übertragen, die die Daten auswertet.

Schulungsbedarf bei Mitarbeitern

Hier kommt das Thema Datenkompetenz ins Spiel: Um die gesammelten Zustandsdaten effektiv auszuwerten und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, benötigen die Mitarbeiter spezifische Kompetenzen im Bereich der Datenanalyse. Hier besteht oft Weiterbildungsbedarf. Für das Unternehmen kann es sinnvoll sein, dass der Anbieter des CMS auch die Datenanalyse übernimmt und abgestimmte Reportings zur Verfügung stellt. So können sich Unternehmen den mühsamen Aufbau des Know-hows sparen.

Nicht zuletzt erfordert die Einführung von Condition Monitoring die Anpassung der Arbeitsabläufe. Die Wartungen werden durch den Einsatz eines Zustandsüberwachungssystems nicht mehr nach festgelegten Zeitabständen durchgeführt, sondern nach den Informationen des CMS. Das kann dazu führen, dass das System eine Überprüfung empfiehlt, obwohl die Maschine noch läuft und die letzte Wartung vielleicht erst drei Monate zurück liegt. Hier ist die Akzeptanz in der Belegschaft ein sehr wichtiger Punkt: Condition Monitoring kann von den Mitarbeitern als unerwünschte Kontrolle wahrgenommen werden. Eine frühzeitige Einbindung und Kommunikation sind wichtig, um Widerstände abzubauen und den Mitarbeitern die Vorteile bewusst zu machen, sie aber auch bei bestehenden Problemen einzubeziehen.

Skalierbare Lösungen

Angesichts dieser Beispiele ist klar: Um die Herausforderungen bei der Einführung eines CMS zu meistern, sind passgenaue, skalierbare Lösungen sowie Unterstützung durch Beratungsangebote hilfreich. Unter Fachleuten ist unbestritten, dass die Bedeutung von Condition Monitoring in Zukunft weiterhin steigen wird. Die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung von Anlagen und Systemen werden es ermöglichen, immer mehr Daten zu sammeln und zu analysieren. Dadurch können noch genauere Vorhersagen getroffen werden. Die Wartungsmaßnahmen werden so stückweise effektiver werden.

Insgesamt ist Zustandsüberwachung ein wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0 und eine notwendige Investition für Unternehmen, um Anlagen und Systeme effizient und zuverlässig zu betreiben. Durch die Einführung von Condition Monitoring können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und ihre Anlagen und Systeme auf ein höheres Zuverlässigkeitslevel bringen.