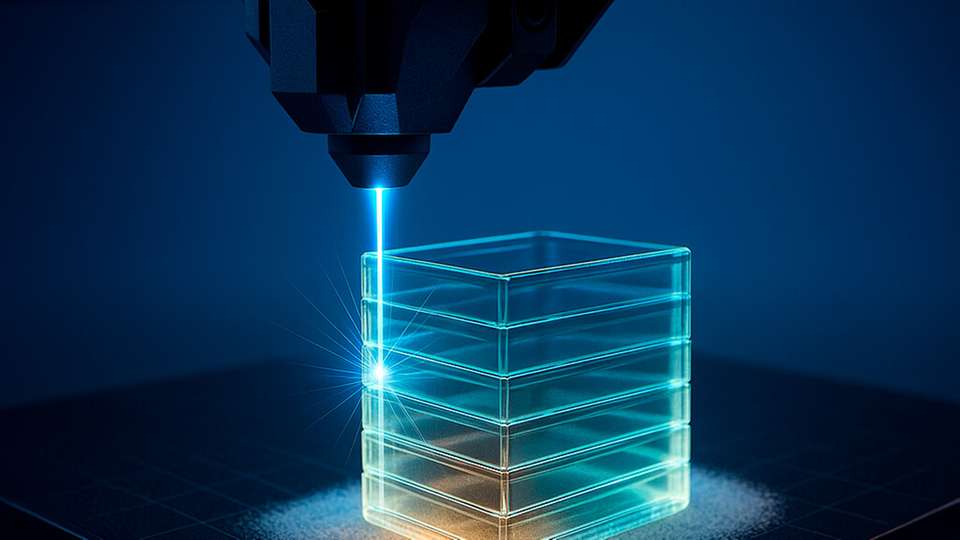

Im Labor treffen unischtbare Laserstrahlen auf hauchdünne Schichten aus Glaspulver. Schicht für Schicht schmilzt der Laser die Partikel auf und verfestigt sie sofort zu glatten, dichten und transparenten 3D-Strukturen – ganz ohne herkömmliches Brennen im Ofen. Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben mit dem Verfahren „Laser-Assisted Melt Printing“ (LAMP) erstmals Glas direkt gedruckt und gleichzeitig verschmolzen. Das Team um Dr. Leonard Siebert und weitere Forschende aus dem Forschungsschwerpunkt KiNSIS – Kiel Nano, Surface and Interface Science.

Für LAMP entwickelten die Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eine spezielle Partikeltinte auf Silica-Basis, dem Hauptbestandteil von Glas, und trugen sie in dünnen Schichten auf. Hochenergetische Laserimpulse verschmolzen die Partikel punktgenau und automatisch.

Während des Drucks können die Forschenden die Eigenschaften des Materials gezielt steuern: Indem sie Laserleistung und Schreibgeschwindigkeit anpassen, entstehen glatte, dichte Strukturen ohne Lufteinschlüsse, und sogar die Farbe des Glases lässt sich anpassen. Elektronenmikroskopische und spektroskopische Messungen zeigten, dass das Material vollständig verdichtet war – ein deutlicher Fortschritt gegenüber bisherigen Glas-3D-Druckverfahren.

Bei vielen herkömmlichen 3D-Druckverfahren für Glas oder Keramik, wird das Material zunächst gedruckt und anschließend in einem Brennofen gehärtet. Dieser Schritt verbraucht viel Energie und dauert mehrere Stunden. Außerdem lässt sich währenddessen die Materialstruktur nicht mehr lokal beeinflussen. „LAMP erlaubt es die physikalischen Eigenschaften wie Dichte, Glätte, Farbe und Transparenz bereits während des Drucks zu steuern“, sagt Dr. Leonard Siebert, der die Studie leitete. Dies eröffne neue Möglichkeiten für individuell angepasste medizinische Implantate und optische Bauteile, so der Materialwissenschaftler.

Nanopartikel für gezielte Lichtsteuerung

Besonders bemerkenswert ist die Anpassung der optischen Eigenschaften: Die Forschenden mischten Gold- und Silberionen in die Drucktinte, die sich beim Laserschmelzen zu winzigen Metallnanopartikeln entwickelten. Ihre Größe bestimmt, welche Lichtfarben absorbiert oder gestreut werden – kleine Partikel verschieben die Farbe ins Blaue, größere ins Rote. „Diese Nanopartikel wirken wie winzige Filter: Sie lassen nur bestimmte Wellenlängen durch und blockieren andere“, erklärt Kolja Krohne, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.

Auf diese Weise lassen sich Glasfilter herstellen, die nur bestimmte Farben durchlassen. Solche Filter könnten in optischen Sensoren, Laserbauteilen oder Mikrolinsen eingesetzt werden. Auch Wellenleiter, winzige Lichtkanäle, die Licht gezielt von einem Punkt zum anderen führen, dürften profitieren: Farbverläufe oder Muster im Glas lenken oder dämpfen das Licht, sodass sich seine Führung auf kleinstem Raum steuern lässt.

Potenzial für keramische Implantate

Auch wenn die aktuelle Studie Glas untersucht, sehen die Forschenden großes Potenzial für andere Materialien, insbesondere für Keramiken, die in der Medizintechnik häufig verwendet werden. „Bei herkömmlichen Verfahren müssen Keramiken meist in Öfen bei weit über 1.000 °C gebrannt werden. Das verbraucht viel Energie, dauert lange, setzt die Bauteile starken Spannungen aus und erschwert die Herstellung filigraner oder patientenspezifischer Implantate“, erklärt Siebert. LAMP umgeht dieses Problem. So lassen sich künftig auch komplex geformte oder maßgeschneiderte Keramik-Unikate direkt drucken – etwa für Zahn- oder Knochenimplantate, die optimal an Patientinnen und Patienten angepasst sind.

Eine gemeinsame Studie von Siebert und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel konnte bereits 2023 zahnkeramische Materialien mit hoher Festigkeit 3D-drucken, allerdings über den konventionellen Ofenprozess.

Das Team arbeitet bereits daran, LAMP auf diese neuen Materialsysteme zu übertragen. Langfristig könnte das Verfahren zu einer energieeffizienten Plattformtechnologie für die Herstellung personalisierter Implantate werden.