Ein Forschungsteam unter Leitung der University of Colorado Boulder kombiniert groß angelegte Simulationen mit Maschinellem Lernen, um mithilfe des Supercomputers Aurora tiefere Einblicke in turbulente Luftströmungen zu gewinnen und das Design künftiger Flugzeuge zu verbessern. Der im Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums (DOE) betriebene Aurora unterstützt die Wissenschaftler mit seiner Leistungsfähigkeit in den Bereichen Simulation und Künstliche Intelligenz dabei, neue Ansätze für die Entwicklung effizienterer Flugzeuge zu erforschen.

Exascale-Computing eröffnet neue Möglichkeiten in der Strömungsforschung

Als einer der weltweit ersten Exascale-Supercomputer ist Aurora in der Lage, über eine Billiarde Berechnungen pro Sekunde durchzuführen. Er befindet sich in der Argonne Leadership Computing Facility (ALCF), einer Einrichtung des DOE Office of Science, und zählt zu den leistungsstärksten Systemen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Ein Team unter der Leitung von Forschern der University of Colorado Boulder nutzt die Exascale-Rechenleistung von Aurora in Verbindung mit fortschrittlichen Techniken des Maschinellen Lernens, um die Luftströmung um Verkehrsflugzeuge zu untersuchen und Erkenntnisse für die Konstruktion von Flugzeugen der nächsten Generation zu gewinnen.

„Mit Aurora können wir Simulationen durchführen, die größer sind als je zuvor und komplexere Strömungen abbilden. Diese Simulationen tragen dazu bei, die Vorhersagemodelle zu verbessern, die auf noch komplexere Fälle angewendet werden, wie beispielsweise die Erfassung der Strömungsphysik um ein vollständiges vertikales Leitwerk und eine Ruderanordnung eines Flugzeugs im vollständigen Flugmaßstab“, sagte Kenneth Jansen, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der University of Colorado. „Unser Ziel ist es, die zugrunde liegenden physikalischen Zusammenhänge zu verstehen und gemeinsam mit den Herstellern diese Erkenntnisse für die Konstruktion besserer Flugzeuge zu nutzen.“

Mehr Effizienz bei weniger Widerstand

Traditionell sind Flugzeuge so konstruiert, dass sie auch Worst-Case-Szenarien bewältigen können, beispielsweise einen Start bei Seitenwind mit einem ausgefallenen Triebwerk. Daher verfügen Flugzeuge oft über vertikale Leitwerke, die größer sind, als für die meisten Flüge erforderlich wäre. „Das vertikale Leitwerk eines Standardflugzeugs ist genau deshalb so groß, weil es in einer solchen Situation effektiv funktionieren muss. In allen anderen Fällen ist dieses vertikale Leitwerk jedoch größer als nötig, was zu unnötigem Luftwiderstand und Kraftstoffverbrauch führt“, erklärt Riccardo Balin, stellvertretender Computerwissenschaftler am ALCF. „Unser Team war der Meinung, dass wir ein kleineres Leitwerk entwickeln könnten, das auch unter den Bedingungen eines Worst-Case-Szenarios noch effektiv ist, wenn wir die Physik der Strömung besser verstehen würden.“

Das Team nutzt Aurora, um groß angelegte Strömungssimulationen mit HONEE durchzuführen, einem Open-Source-Löser, der entwickelt wurde, um das komplexe und chaotische Verhalten turbulenter Luftströmungen zu modellieren. Ihre hochpräzisen Simulationen generieren Trainingsdaten für die Entwicklung von maschinell lernbasierten Subgrid-Stress-Modellen (SGS), die ein wichtiger Bestandteil von Turbulenzmodellen sind, die in Simulationen mit niedrigerer Auflösung verwendet werden. Subgrid-Stress-Modelle helfen dabei, die Auswirkungen kleiner Turbulenzen zu erfassen, die durch Simulationen nicht direkt aufgelöst werden können, aber für genaue Luftströmungsvorhersagen entscheidend sind.

Die Entwicklung verbesserter Subgrid-Spannungsmodelle kann die Simulationskosten erheblich senken und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit gewährleisten. Letztendlich zielt der Ansatz des Teams darauf ab, den Bedarf an kostspieligen Windkanal- und Flugtests zu reduzieren. „Das ist zwar ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber um es zu erreichen, müssen wir die Genauigkeit und Robustheit unserer Simulationswerkzeuge verbessern, damit wir den Ergebnissen vertrauen können, und die Rechenleistung der nahen Zukunft nutzen, um größere, realistischere Simulationen dieser Strömungsgeometrien durchführen zu können“, sagte Kris Rowe, stellvertretender Computerwissenschaftler am ALCF.

Turbulenzmodelle in Echtzeit verbessern

Herkömmliche Turbulenzmodelle basieren auf umfangreichen gespeicherten Datensätzen und langsamen Offline-Analysen. Die neue Methode des Teams nutzt „Online“-Maschinelles Lernen während der Simulation selbst, was Zeit spart und die Speicherung riesiger Datenmengen überflüssig macht. „Online-Maschinelles Lernen bezieht sich auf die Durchführung von Simulationen, die gleichzeitig mit der eigentlichen Trainingsaufgabe Trainingsdaten erzeugen“, sagte Rowe. „Wir stellen sicher, dass wir die Simulationsfelder in Echtzeit untersuchen und im Verlauf der Simulation Dynamiken extrahieren können“, erklärte Jansen. „Auf der Seite des maschinellen Lernens verwenden wir dieselben Analysen, um zu verstehen, wie sie sich auf Turbulenzmodelle auswirken. Maschinelles Lernen ermöglicht es uns, Modellierungsverhalten aufzudecken, das unser derzeitiges Verständnis ergänzt und erweitert.“

Mit dieser Technik entwickelt das Team intelligentere Modelle, die das Verhalten turbulenter Luft vorhersagen können, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, unter denen herkömmliche Modelle an ihre Grenzen stoßen. Dieser neuartige Ansatz ermöglicht es Wissenschaftlern auch, neue Ideen für die Echtzeit-Strömungssteuerung zu testen und zu bewerten, wie sich kleinere Heckkonstruktionen unter extremen Bedingungen verhalten würden.

„Turbulenzen sind als sehr chaotisches, nichtlineares System an sich schon hochkomplex“, so Rowe. „Das bedeutet, dass Korrelationen zwischen Eingaben und Ausgaben in einem Turbulenzmodell schwer zu identifizieren sind. Erfolgreiche Turbulenzmodelle erfordern viel Physik und Fachwissen ist dabei unerlässlich. Um hochwertige Turbulenzdaten zu generieren, müssen zahlreiche hochpräzise, groß angelegte Simulationen durchgeführt werden, wodurch selbst die Datengenerierung zu einem Problem im Aurora-Maßstab wird.“

Direkter Datentransfer beschleunigt Training und Simulation

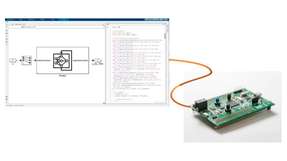

Das Team nutzt eine Reihe fortschrittlicher Berechnungswerkzeuge, um diese Arbeit in großem Maßstab zu ermöglichen. Spezielle Software wie die Open-Source-Bibliothek SmartSim überträgt Daten direkt aus Simulationen an Machine-Learning-Modelle auf demselben Rechenknoten, wodurch zeitaufwändiges Schreiben auf die Festplatte entfällt und gleichzeitiges Training und Simulation möglich werden.

„Mit SmartSim können Benutzer effektiv einen Bereitstellungsbereich erstellen, in dem sie Daten – beispielsweise aus einer Simulation – speichern können, ohne sie in das parallele Dateisystem zu schreiben“, erklärte Balin. „Dies ermöglicht einen kolokierten Ansatz, bei dem wir Simulationen und Training gleichzeitig innerhalb derselben Knoten unter Verwendung derselben Ressourcen ausführen können. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die zwischen Simulation und Training ausgetauschten Daten den Knoten niemals verlassen müssen, was für die Verarbeitung der enormen Datenströme auf Aurora unerlässlich ist.“

Um die für diese turbulenten Luftströmungssimulationen erforderlichen groß angelegten numerischen Berechnungen durchzuführen, setzt das Team PETSc ein, ein von Argonne entwickeltes Open-Source-Toolkit, das skalierbare, effiziente Solver für komplexe wissenschaftliche Rechenprobleme auf Supercomputern wie Aurora bereitstellt.

Virtuelle Testumgebungen verkürzen den Weg zum Flugzeug der Zukunft

Durch die Kombination der Exascale-Rechenleistung von Aurora mit diesen Tools verändert das Team die Art und Weise, wie Flugzeuge in einer virtuellen Umgebung entworfen und getestet werden können, und beschleunigt so die Entwicklung von Flugzeugen der nächsten Generation, während gleichzeitig der Bedarf an teuren und zeitaufwändigen physikalischen Tests reduziert wird. „Wir arbeiten mit Flugzeugherstellern zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Probleme untersuchen, die für aktuelle und zukünftige Konstruktionen am relevantesten sind“, sagte Jansen.

.jpg)