Unsere Erde ist ein dynamischer Planet: Durch Prozesse im Erdinneren werden Erdbeben und Vulkanismus ausgelöst. Starkbeben mit Magnituden von acht oder höher auf der Richter-Skala gehören dabei zu den Ereignissen, die – insbesondere in Verbindung mit Tsunamis – zu hohen Opferzahlen in der Bevölkerung betroffener Regionen führen können.

Mit Hilfe von seismischen Daten des Meeresbodens konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, der Universität Chile in Santiago und der Oregon State University in den Vereinigten Staaten von Amerika nun das Bruchverhalten von Erdbeben abbilden und deren Ausbreitungsrichtungen darstellen. Die Erkenntnisse ermöglichen außerdem zum ersten Mal, das Tsunami-Potenzial abzuschätzen, das bei einem solchen Ereignis entsteht.

Entstehung von Naturkatastrophen

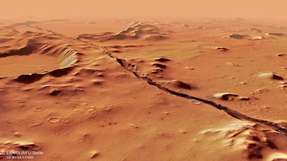

Starkbeben treten im marinen Bereich überwiegend an aktiven Plattengrenzen auf. Dort wird die ozeanische Platte unter eine andere Erdplatte geschoben und im Zuge der Plattentektonik tief in das Erdinnere zurückgeführt. Dieser Prozess ist zum Beispiel vor Südamerika zu beobachten und löst am chilenischen Kontinentalrand regelmäßig Starkbeben aus.

In der Studie wird ein Beben näher erforscht, das im April 2014 mit einer Magnitude von 8,1 die Region um die Hafenstadt Iquique erschütterte, allerdings ohne dabei einen starken Tsunami auszulösen. Die Auswertung der Untersuchung birgt eine besonders hohe Relevanz für die Sicherheit von Küstengebieten in betroffenen Regionen sowie Reisewarnungen für den touristischen Bereich.

„Das Beben hat die Plattengrenze vom tiefen Hypozentrum bis in etwa 15 km Tiefe betroffen, wo der Bruch zum Stillstand kam. Er hat sich allerdings nicht bis hin zum Tiefseegraben am Meeresboden ausgebreitet. Dies erklärt, warum trotz der großen Stärke des Bebens kein signifikanter Tsunami ausgelöst wurde“, erläutert Bo Ma, Doktorand am Geomar im Fachbereich Dynamik des Ozeanbodens und Erstautor der Studie. Wenn Starkbeben am Meeresboden stattfinden, haben sie das Potenzial, Tsunamis auszulösen. Dies geschieht, wenn es durch das Beben zu einem Versatz des Meeresbodens kommt und so eine Welle im Wasser angeregt wird. Nur maximal ein Prozent der Erdbeben unter Wasser führen zu einem solchen Ereignis.

„Seismische Daten könnten zukünftig helfen abzuschätzen, wie groß eine Bruchzone und damit die Erdbebenmagnitude wird oder ob sich der Erdbebenbruch bis zum Tiefseegraben ausbreitet. Ist dies der Fall, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen starken Tsunami viel höher“, ergänzt Dr. Heidrun Kopp, Professorin für Marine Geodäsie am Geomar und Leiterin der Studie.

Durchführung der Studie

Die für die Studie genutzten Daten wurden im Rahmen einer fünfwöchigen Schiffsexpedition mit dem amerikanischen Forschungsschiff Marcus G. Langseth gewonnen. Hierzu wurden über eine Länge von insgesamt 5.500 km seismische Reflexionsdaten mittels einer 8 km langen Sensorkette, eines sogenannten Streamers, aufgezeichnet. Bei dem Verfahren werden von der Meeresoberfläche aus Schallwellen ausgesandt, die in den Meeresboden eindringen und reflektiert werden, so dass mittels akustischer Energie in den Meeresboden hineingesehen werden kann. Aus den Daten kann die Struktur des Meeresbodens bis ein eine Tiefe von über 40 km abgebildet und Störungszonen wie die Plattengrenze sichtbar gemacht werden.

Auch die Bruchzone des Iquique-Bebens konnte damit erfasst werden. Dabei konnten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nachweisen, dass entlang des tiefen Bereiches der Plattengrenze, wo sich das Erdbeben ausgebreitet hatte, das seismische Signal sehr schwach oder gar nicht vorhanden war. Der flache Bereich der Plattengrenze, der nicht vom Erdbebenbruch betroffen war, konnte hingegen als starkes Signal abgebildet werden. Dieses Phänomen führen die Forscher und Forscherinnen auf den Flüssigkeitshaushalt der Plattengrenze zurück. So führt viel Flüssigkeit entlang der Plattengrenze zu einem starken Signal in der Messung. Die Bruchzone ist im Vergleich relativ trocken und ist somit in den Daten nicht zu erkennen.

„Das hat uns zuerst sehr überrascht, denn die seismischen Daten, die während der Expedition aufgezeichnet wurden, haben eine exzellente Qualität. Sie wurden uns zur Verfügung gestellt, da wir am Geomar über besondere Techniken zur Datenbearbeitung und Analyse verfügen, um die Plattengrenze in hoher Präzision abbilden zu können“, erläutert Bo Ma. Die Auswertung liefert laut den Wissenschaftler:innen Hinweise auf den geophysikalischen Zustand der Plattengrenze. Entsprechende seismische Untersuchungen können potentiell in anderen Regionen aufzeigen, wie weit sich ein Erdbebenbruch ausbreitet und vor allem, ob er die Bereiche der Plattengrenze betreffen wird, bei denen ein erhöhtes Tsunamipotential vorliegt.

.jpg)