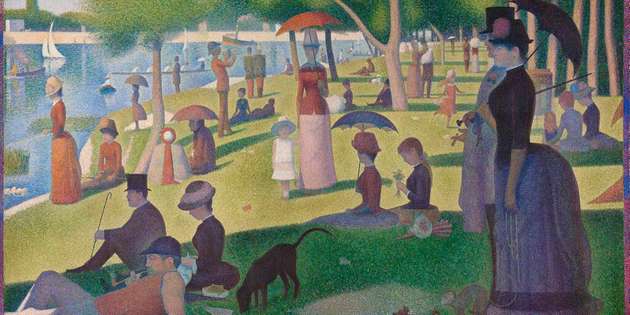

Von Nahem betrachtet sind es einfach viele bunte Punkte, doch aus einiger Entfernung sieht man ein vielschichtiges, detailreiches Bild: Mit der Technik des Pointillismus schuf George Seurat 1886 das Meisterwerk „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“.

Auf ähnliche Weise studieren Eugene Demler und seine Mitarbeitenden an der ETH Zürich komplexe Quantensysteme aus vielen miteinander wechselwirkenden Teilchen. Die bunten Punkte entstehen dabei nicht durch Pinseltupfen, sondern indem die Forschenden einzelne Atome im Labor sichtbar machen.

Gemeinsam mit Kollegen in Harvard und Princeton hat Demlers Gruppe nun mit Hilfe der neuen Methode, die sie „Quanten-Pointillismus“ nennen, eine besondere Art von Magnetismus unter die Lupe genommen.

Paradigmenwechsel im Verständnis

„Die Untersuchungen stellen einen Paradigmenwechsel in unserem Verständnis solcher magnetischen Quantenphänomene dar. Bisher konnten wir diese nicht im Detail studieren“, sagt Demler. Begonnen hat alles vor etwa zwei Jahren an der ETH.

Der Arbeitsgruppe von Ataç Imamoğlu untersuchte experimentell spezielle Materialien mit dreieckigem Kristallgitter (Moiré-Materialien aus Übergangsmetall-Dichalcogeniden). Bei der Analyse von Imamoğlus Daten stieß Demler und sein Postdoktorand Ivan Morera auf Besonderheiten, die auf eine bis dahin nur theoretische vorhergesagte Art von Magnetismus hinwiesen. „Bei diesem kinetischen Magnetismus können einige wenige Elektronen, die sich im Kristallgitter bewegen, das Material magnetisieren“, erklärt Morera.

In Imamoğlus Experiment konnte dieser Effekt, den Fachleute als Nagaoka-Mechanismus kennen, unter anderem durch Messungen der magnetischen Suszeptibilität – das heißt, wie stark das Material auf ein äusseres Magnetfeld reagiert – erstmals in einem Festkörper nachgewiesen werden.

„Dieser Nachweis beruhte auf sehr starken Indizien. Für einen direkten Beweis müsste man allerdings den Zustand der Elektronen – ihre Position und Spinrichtung – an mehreren Stellen im Material gleichzeitig untersuchen“, sagt Demler.

Komplexe Vorgänge sichtbar gemacht

In einem Festkörper geht das jedoch mit herkömmlichen Verfahren nicht. Mit Hilfe von Röntgen- oder Neutronenbeugung können Forschende höchstens herausfinden, wie sich die Elektronenspins an zwei Stellen zueinander verhalten – die so genannte Spin-Korrelation. Korrelationen zwischen komplexen Spin-Anordnungen und einem überschüssigen oder fehlenden Elektron dagegen können sie nicht messen.

Um die komplexen Vorgänge des Nagaoka-Mechanismus, die Demler und Morera mit Hilfe eines Modells berechnet hatte, dennoch sichtbar zu machen, wandten sie sich an Kollegen in Harvard und Princeton. Dort haben Teams um Markus Greiner und Waseem Bakr Quantensimulatoren entwickelt, mit denen sich die Gegebenheiten in einem Festkörper präzise nachstellen lassen.

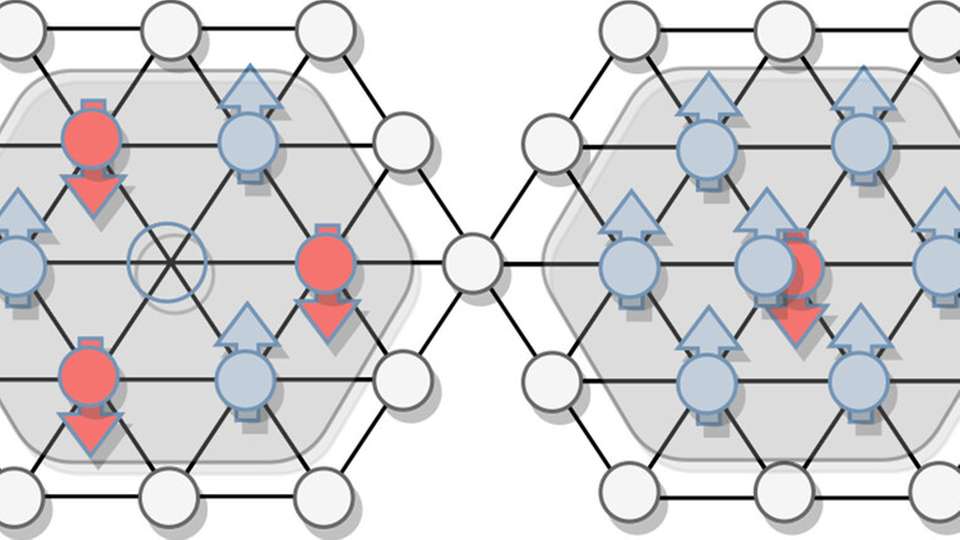

Anstelle der Elektronen, die sich in einem Gitter aus Atomen bewegen, verwenden die US-Forschenden in solchen Simulatoren extrem stark abgekühlte Atome, die in einem optischen Gitter aus Lichtstrahlen gefangen sind. Die mathematischen Gleichungen, mit denen die Elektronen im Festkörper und die Atome im Lichtgitter beschrieben werden, sind aber fast identisch.

Bunte Schnappschüsse des Quantensystems

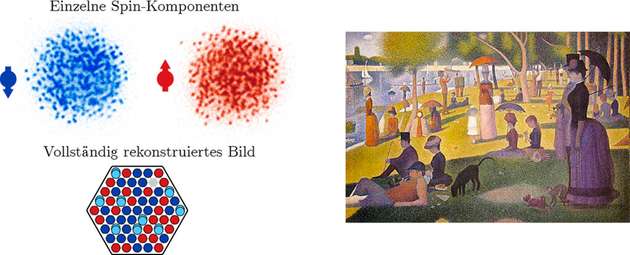

Mit Hilfe eines stark vergrößernden Mikroskops konnten die Arbeitsgruppen von Greiner und Bakr nicht nur die Positionen der einzelnen Atome auflösen, sondern auch die Ausrichtung ihrer Spins. Die Informationen aus diesen Schnappschüssen des Quantensystems übersetzten sie in farbige Grafiken, die sich mit den theoretischen Pointillismus-Bildern vergleichen ließen.

Demler und seine Mitarbeitenden hatten zum Beispiel theoretisch berechnet, wie sich beim Nagaoka-Mechanismus ein einzelnes überschüssiges Elektron, das sich mit einem anderen Elektron mit entgegengesetztem Spin paart, als Doublon durch das Dreiecks-Kristallgitter des Materials bewegt.

Nach der Vorhersage von Demler und Morera sollte das Doublon dabei von einer Wolke aus Elektronen mit parallel, also ferromagnetisch ausgerichteten Spins, umgeben sein. Diese Wolke wird auch als magnetisches Polaron bezeichnet.

Genau das sahen die amerikanischen Forscher in ihren Experimenten. Und mehr noch: Fehlte im Quantensimulator-Lichtgitter ein Atom – was einem fehlenden Elektron oder „Loch“ im wirklichen Kristall entspricht -, so bildete sich um dieses Loch herum eine Wolke aus Atomen mit paarweise entgegengesetzt ausgerichteten Spins.

Vorhersage war richtig

Exakt dies hatten Demler und Morera vorhergesagt. Auch diese antiferromagnetische Ordnung (oder genauer: antiferromagnetische Korrelationen) war bereits in einem Festkörper-Experiment an der Cornell University in den USA indirekt nachgewiesen worden. Im Quantensimulator wurde sie nun direkt sichtbar.

„Zum ersten Mal haben wir damit ein physikalisches Rätsel mit Experimenten sowohl am echten Festkörper als auch im Quantensimulator gelöst. Unsere theoretischen Arbeiten sind dabei der Leim, der alles zusammenhält.“, sagt Demler.

Er ist zuversichtlich, dass seine Methode künftig auch bei anderen kniffligen Problemen hilfreich sein wird. So könnte beispielsweise der Mechanismus, durch den sich die magnetische Polaronen-Wolke bildet, auch in Hochtemperatursupraleitern eine wichtige Rolle spielen.