Die terroristischen Anschläge in den letzten Jahren haben gezeigt, dass Bomben überall versteckt sein können: Im Schuh, im Auto oder im Koffer. Wesentlich schwerer würden Terroristen es haben, wenn die Sicherheitskräfte aus einer gewissen Entfernung - quasi im Vorbeigehen - Sprengstoffe wie etwa TNT oder PETN erkennen könnten. Ein Wunsch, der bald Realität werden könnte: Das Fraunhofer Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF hat das Forschungsprojekt IRLDEX abgeschlossen, in dem gemeinsam mit den Fraunhofer Instituten ICT und IPM, der Firma Diehl BGT Defence und dem Bundeskriminalamt ein Verfahren entwickelt wurde, mit dem Spuren von Sprengstoffen mit Hilfe eines optischen Systems auch aus der Ferne erkannt werden. „Praktisch alle bekannten Explosivstoffe können mit dem System detektiert werden“, so Projektleiter Dr. Frank Fuchs vom IAF.

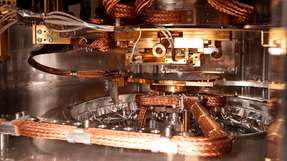

Quanten-Kaskaden-Laser ist das Herz

Der Lösung basiert auf einer einfachen Annahme: Bei der Herstellung von improvisierten Sprengsätzen hinterlassen Terroristen mit hoher Wahrscheinlichkeit Spuren des Explosivstoffs auf den Außenflächen des Sprengkörpers bzw. auf dem Gegenstand, in dem die Bombe versteckt wird, etwa in Form von Fingerabdrücken. Da viele Sprengstoffe recht „klebrig“ sind, haften sie lange Zeit an Oberflächen. Diese Spuren sollen jetzt per Laserlicht sichtbar gemacht werden. Jeder Sprengstoff hat ganz charakteristische Absorptionseigenschaften, „schluckt“ also Licht mit bestimmten Wellenlängen. Im jetzt abgeschlossenen Projekt beleuchten die Wissenschaftler die Sprengstoffspuren mit einem Laserstrahl, dessen Wellenlänge über ein relativ breites Spektrum variiert wird. Je nach dem, welche Wellenlängen „geschluckt“ werden, lassen sich Spuren des Sprengstoffs sichtbar machen und der Sprengstoff identifizieren.

Das Herz des neuen Verfahrens ist ein Quanten-Kaskaden-Laser. Die mit diesem Lasertyp erreichbaren Wellenlängen liegen im ungekühlten Betrieb zurzeit im Bereich zwischen 3,5 µm und rund 14 µm, bei kryogener Kühlung auch bis 141 µm. Dieser Wellenlängenbereich wird durch andere Lasertypen so gut wie nicht erschlossen, daher sind Quanten-Kaskaden-Laser hier nahezu konkurrenzlos. Zudem lassen sich diese Laser, ebenso wie andere Halbleiterlaser, mit sehr kleinen Abmessungen herstellen. Vor allem aber erlauben es diese relativ neuen Halbleiter-Laserquellen, die Wellenlänge mit Hilfe eines externen Resonators über ein weites Spektrum zu variieren, wodurch sie zu einer idealen Quelle für spektroskopische Anwendungen werden. Dr. Fuchs: „Im Laufe des Projektes konnte der spektrale Abstimmbereich für Laserquellen dieser Art um etwa einen Faktor 100 gegenüber dem damaligen Stand der Technik vergrößert werden.“

Einfarbiges und nicht kohärentes Laserlicht

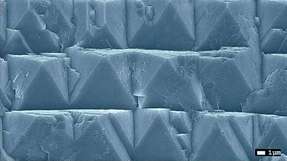

Das im IRLDEX-Projekt entwickelte System arbeitet im Infrarotbereich mit Wellenlängen zwischen 7,3 und 9,5 µm - ein Bereich, in dem fast alle Sprengstoffe typische Absorptionsmuster aufweisen. Den Forschern des IAF ist es dabei gelungen, ein optisches Verfahren zu realisieren und in die Belichtungsoptik zu integrieren, das die Einfarbigkeit des Lasers erhält, gleichzeitig aber die Kohärenz des Laserlichts weitgehend aufhebt. Denn bei der Verwendung von kohärentem Licht zur Beleuchtung entstehen so genannte „Speckles“, Bildstörungen bei der Darstellung des reflektierten Lichts. Daher wird der Laserstrahl bei diesem Projekt erst durch einen Phasen-Scrambler geschickt, der aus einer schnell rotierenden Diamant-Platte besteht, bevor er auf die Probe trifft. So kann das Rauschen des Bildes auf nur wenige Prozent reduziert werden.

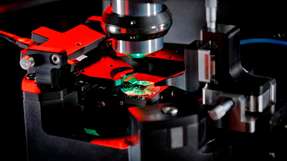

Bilder mit Standard-Kameras aus der Thermografie erfassen

Der Laser wird kombiniert mit einer Infrarot-Kamera, wobei zwei Systeme getestet wurden: Zum einen eine hochempfindliche MCT-Kamera, deren Sensorkopf allerdings gekühlt werden muss. Das benötigt aber Energie und Zeit zum Runterkühlen des Systems. Für eine kleinere, energiesparende Lösung bieten sich daher eher ungekühlte Kameras an, wie sie heute bereits für die industrielle Thermografie als Standardprodukt existieren. Aber selbst damit ermöglicht das System eine verlässliche Detektion von Sprengstoffen auf eine Entfernung von 3 bis 5 m - mit dem gekühlten Kamerasystem konnten Spuren sogar auf eine Entfernung von mehr als 20 m sichtbar gemacht werden.

Gefährliche Stoffe auf allen Oberflächen sicher erkennen

Zum System gehört auch eine Auswerte-Software, in der die Absorptionsmuster aller Sprengstoffe (oder sonstiger Gefahrenstoffe) hinterlegt sind, so dass eine vollautomatische Identifikation möglich ist. Tests zeigen, dass mit dem Verfahren Oberflächenkonzentrationen von einigen zehn Mikrogramm pro Quadratzentimeter, etwa von TNT, sicher auf Metalloberflächen oder Stoffen erkannt werden können. Kontaminationen in dieser Größenordnung entstehen beispielsweise durch Fingerabdrücke. Das System funktioniert also - in den folgenden Projekten wird es darum gehen, die Anlage kleiner, kompakter, robuster und kostengünstig zu machen.